- 発達障害にはどんな種類があるの?

- 発達障害の特徴や特性は?

- 発達障害の診断方法は?治療できるの?

この記事ではこれらの疑問について、詳しく解説します。

発達障害の方は生まれつきの脳の働き方の違いから、日常生活や対人関係、学習、仕事などで困りごとを抱えやすい状態にあります。

一人ひとりの特性や困りごとは異なり、年齢や環境とと大人のASDは個人プレーの仕事の方が本領を発もに現れ方が変化することもあります。近年は「グレーゾーン」や「大人の発達障害」という言葉も注目されていますよね。

本記事では、発達障害の主な種類や特徴、診断・治療の方法、支援先についてわかりやすく解説します。

発達障害を具体的に知りたい方や、自分もしくは家族が発達障害かもしれないと感じる人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの脳の働き方の違いにより、日常生活や対人関係、学習、仕事などに困難を感じやすい状態の人を指します。幼少期から傾向が見られる人が多いですが、年齢とともに症状の現れ方が変化するのも特徴です。

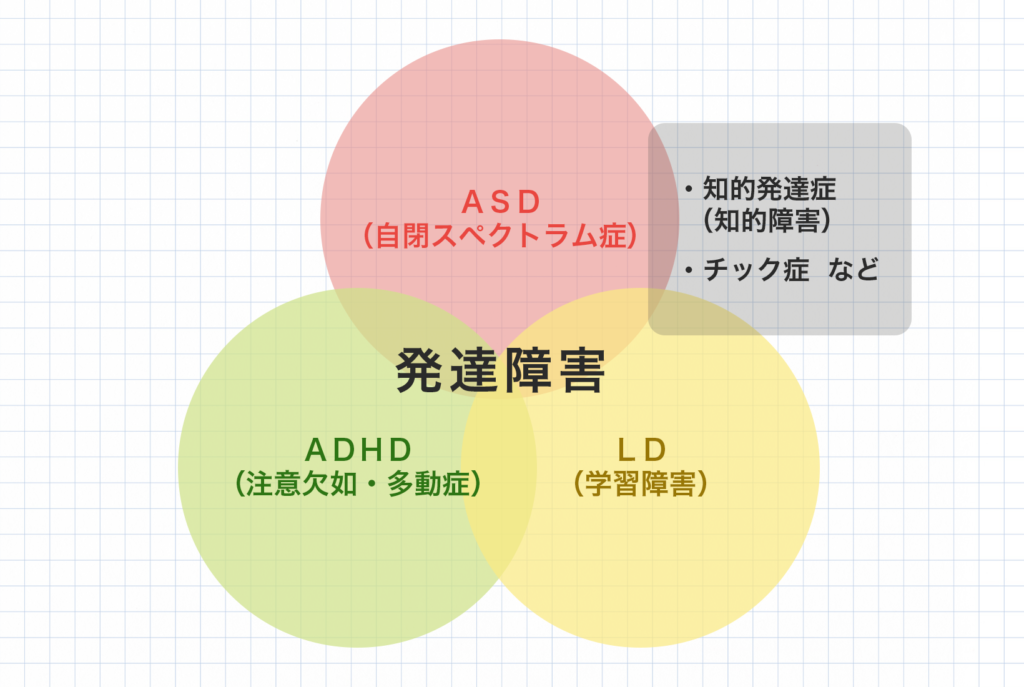

現在の診断基準(DSM-5・(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)では、発達障害は「神経発達症群(Neurodevelopmental Disorders)」と名称変更され、主な種類に以下のようなものがあります。

- ASD(自閉スペクトラム症)

- ADHD(注意欠如・多動症)

- LD(学習障害)

- 知的発達症(知的障害)

- チック症 など

前述の通り、発達障害は脳の働き方の違いに起因すると考えられていますが、現時点で明確な原因は特定されていません。ただし、遺伝的・環境的要因が関係していると考えられています。

親の育て方などの後天的な要素が発達障害の直接の原因になるわけではありません。

後天的な要素が原因ではないですが、特徴を理解し環境を調整すれば、生きづらさを軽減させることが可能です。

次の章では、それぞれの種類と特徴について詳しく解説していきます。

参考:厚生労働省「松本 ちひろ.DSM‐5 の最新動向.精神経誌(2014)116 巻 1 号」

発達障害の種類と特徴

発達障害には、ASDやADHD、LD等の種類があります。同じ発達障害でも、それぞれの特性や個人差によって、得意なこと・苦手なことも異なるのです。

この章では、代表的な発達障害の種類とその特徴について、子どもと大人それぞれの視点から解説します。

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係の難しさや強いこだわり、感覚の過敏さが特徴の発達障害です。

以前は「自閉症」や「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」などと分類されていました。現在はDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)により「自閉スペクトラム症(ASD)」として統一されています。

大人のASDの特徴

大人のASDによく見られる特徴は次の通りです。

- 空気を読むことが苦手になりやすい

- 雑談するのが難しい

- 言葉通りに受け取りやすい

- イレギュラー対応にストレスを感じやすい

- 友だちの作り方がわからない

- 興味関心の強い分野への知識が豊富である

- チームプレイなど集団活動が苦手

- 社交的な場面での振る舞いがわからない

- 感覚過敏により、音や光に疲れやすい

これらの特徴はほんの一部です。大人のASDは個人プレーの仕事の方が本領を発揮しやすいと言われています。また、昼休みや飲み会などの社交的な場にストレスを感じやすいのも特徴の1つです。

子どものASDの特徴

子どものASDによく見られる特徴は以下の通りです。

- 目を合わせにくい

- 一人遊びが多い

- 人の真似をしない

- 表情が乏しい

- 興味の幅が狭いことがある

- 一つの遊びに固執しやすい

- 切り替えが苦手になりやすい

- 大きな音や臭い、触感などに強く反応する

- 集団行動が苦手になりやすい

- 周囲との関わりにストレスを感じやすい

- 相手の気持ちを読み取るのが苦手になりやすい

ただし、個人差がありますので、すべての特徴があるわけではありません。

注意欠如・多動症(多動性障害/ADHD)

注意欠如・多動症(ADHD)は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特徴を持つ発達障害です。従来は「注意欠陥多動性障害」と呼ばれていました。

ADHDの3つの特徴は、すべて持っている人もいれば「不注意優位」「多動性・衝動性優位」の人もいます。

大人のADHDの特徴

大人のADHDによく見られる特徴は次の通りです。

- 約束や締切を忘れやすい

- 段取りが苦手で計画的な行動ができない

- 興味のあることに過度に集中する

- ケアレスミスが多い

- 頭の中であれこれ考えて集中できない

- 距離感がわからず対人トラブルにつながることもある

- 整理整頓が難しく、部屋やデスクが荒れやすい

- 感情のコントロールが苦手になりやすい

大人になると、子どもの頃によくある「じっとしていられない」などの目立った不注意の特徴は見られなくなります。

対人関係も「明るい人」「おしゃべり好きな人」として良好になることも多いですが、距離感をつかむのが苦手な人も多いです。

子どものADHDの特徴

子どものADHDによく見られる特徴は以下の通りです。

- 忘れ物が多い

- 集中が続かない

- かんしゃくが強い

- じっと座っていられない

- 体をそわそわと動かしやすい

- 順番を待てない

- 片づけが苦手で散らかしっぱなしになる

- 思ったことをすぐ口に出してしまう

- 静かにしているのが難しい

- 興味のないことへの取り組みを避けやすい

子どものADHDに多いのは、宿題を嫌がることです。宿題が嫌いな子は多いですが、ADHDの子どもは、たとえば「漢字練習を極端に嫌がる」「問題を解くのを拒否して泣く」という特徴を持つ子も多いです。

学習障害(LD)

LD(Learning Disabilities)は、知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった学習面の一部に著しい困難を示す状態です。

医学的には「限局性学習症(SLD)」と表記されることもあります。

大人のLDの特徴

大人のLDによく見られる特徴は次の通りです。

- 書類作成に時間がかかる

- 漢字が読めない、覚えられない

- 長文メールを読むのに時間がかかる

- メモがうまく書けない

- 書類関係の仕事でミスが増えやすい

- 会計業務に困難を感じやすい

- 説明を聞いて理解するのに時間がかかる

- 「努力不足」と誤解されやすい

手書きではなくタイピングなら大丈夫という人もいるなど、代わりになるものを見つけて工夫している人も多いようです。

子どものLDの特徴

子どものLDによく見られる特徴は次の通りです。

- 文字が鏡文字になる

- 枠内に文字が入りきらない

- 文字の一部が多いもしくは少ない

- 「しゃ」を「しや」と書く

- 音読がゆっくりになりやすい

- 読み間違いが多い

- 計算ミスが頻繁に起こる

- 数字の概念がつかみにくい

- 指示の理解に時間がかかることがある

- 黒板に書かれた事を書き写すのが間に合わない

LDは「読字障害」「書字障害」「算数障害」で特徴が異なります。LDは「できるはずなのに勉強しない」「ちゃんと書かない」と誤解されやすい障害です。

知的障害(知的発達症)

知的障害(知的発達症)とは、知的機能(IQ70以下)と社会生活に対する適応能力に困難を示し、日常生活に継続的な支援が必要とされる状態です。

以前は「精神遅滞」と呼ばれ、発達障害とは別物となっていました。しかし、現在は「知的発達症」と表現され、医学的な分類では発達障害と同じ「神経発達症群(※)」のひとつとなっています。

※神経発達症候群とは、本記事の「発達障害とは」に含まれるASDやADHDなどの診断名をまとめた分類のことを指します。

大人の知的障害の特徴

知的障害は、18歳ごろまでに「子どもの知的障害の特徴」が現れるため、成人以降に症状がある場合は他の病気・障害の可能性も考えられます。18歳までに心当たりがあり、大人になってからの感じやすい知的障害の特徴は以下の通りです。

- 新しい仕事や複雑な作業を覚えるのに時間がかかる

- お金の管理など、日常生活で支援が必要になることがある

- 対人交流が必要な場面で、困難を生じることが多い

大人の知的障害は、軽度の方の場合は症状に気づきにくいといわれています。軽度の方の場合、適応障害やうつ病などの二次障害がきっかけで知的障害だとわかる人も多いでしょう。

子どもの知的障害の特徴

子どもの知的障害によく見られる特徴をまとめました。知的障害は軽度、中度、重度、最重度で特徴が大きく異なるため、それぞれでよく見られる特徴を紹介します。

| 重症度/IQ | 特徴 |

|---|---|

| 最重度(IQ20以下) | 会話することが難しく、自分の気持ちを伝える手段は非言語的コミュニケーションであり、日常生活は多くの場面で家族等の支援が必要な子が多いです。 |

| 重度(IQ20~35) | 幼児期は会話が難しい子が多いですが、小学校入学後はシンプルな会話であれば可能なことが多いとされています。日常生活でサポートを要する子も多いです。 |

| 中度(IQ36~50) | 言葉の発達がゆっくりで、3歳児検診で指摘を受けて療育に通い始める子も多いです。療育で日常生活動作の支援を受け、自分でできるようになっていきますが、学習面の理解はゆっくりな子が多いです。 |

| 軽度(IQ51~70) | 軽度の子の多くは学習面もしくは対人面で困難を生じ、知能検査で発見されると言われています。身の回りのことは自分でできるため、発見が遅くなりやすく、やる気や性格の問題と誤解されている子も多いです。 |

チック症

チック症とは、本人の意思とは関係なく、体が動いたり声が出たりする症状を指します。

運動チック(まばたき、肩すくめなど)と音声チック(咳払い、叫び声など)があり、これらの症状が一時的または長期的に現れることがある状態です。

暫定的チック症

運動チックまたは音声チックが、発症から1年未満で自然におさまる状態のことです。幼児期〜学童期に一過性に現れることが多く、ストレスや環境の変化が影響することがあります。

持続性チック症

運動チックまたは音声チックが、1年以上続く状態のことです。症状は日によって強弱があり、緊張や疲労によって悪化することもあります。

トゥレット症候群

1年以上にわたって、運動チックと音声チックの両方が見られる状態のことです。症状は複雑で予測が難しく、日常生活に支障をきたすこともあります。

その他

その他に、主に幼少期に見られる発達障害を紹介します。

小児期発症流暢症(吃音症)

会話をなめらかに行うことが難しく、たとえば以下の特徴が見られます。

- 繰り返し(連発):「ぼ、ぼ、ぼくは」「たたたべもの」と一部を繰り返す

- 引き伸ばし(伸発):「ぼーーーくは」と最初の言葉の音を伸ばす

- つまる(難発):「……………ぼくは」と言葉に詰まる

緊張や不安で悪化する傾向があり、幼児期に発症することが多いです。特に難発は、ASDや知的障害で言葉の遅れがあって出てこない子もいるので、ほかの症状がないか観察する必要があります。

発達性協調運動症

体の使い方にぎこちなさがあり、運動や手先の作業が苦手な状態です。

「不器用」「運動音痴」と言われて、診断や支援につながらない子も多くいます。診断は、視力や神経・筋疾患、知的障害がないことが前提です。

子どもの発達性協調運動症の代表的な特徴は次の通りとなります。

- ドッチボールでよけられない

- 縄跳びが上手ではない

- 鉛筆や箸の持ち方がきれいではない

- まっすぐ立てない

- ケンケンパが難しい

全身を使った運動が苦手な子もいれば、手先が不器用な子もいます。また、大人で症状が残っている人の場合は、次の特徴が見られます。

- 自動車の運転ができない

- 書類の記入で苦戦することがある

- パソコンのタイピングが難しい

- 家事がうまくできない

- ひげそりや化粧をするのが苦手である

極端に日常生活へ支障をきたす場合は、発達性協調運動症の可能性を疑うことがあります。

グレーゾーンの特徴

発達障害の「グレーゾーン」とは、診断基準をすべて満たすわけではないものの、生活や学習、仕事の場面で困りごとを抱えている状態です。

明確な診断がつかないからこそ、生きづらさを感じている人は少なくありません。

たとえば「集中力が続かない」「空気が読めないとよく言われる」「音や臭いに敏感で疲れやすい」などの特徴を持ちながら、基準に達しないケースがグレーゾーンに該当します。また、環境の影響によって特性が目立ちにくい場合もあるでしょう。

大人の場合、就職もしくは転職をきっかけに人間関係が変わって発覚する人もいます。

以下の記事では、発達障害グレーゾーンのよくある困り事と対処法について、詳しく解説しています。

発達障害の診断と治療法

発達障害は専門機関での診断と適切な支援を通じて、生活上の困難を軽減することが可能です。正しい理解と対処が、本人にとって安心できる暮らしにつながるでしょう。

ここでは、発達障害の診断方法と治療法をご紹介します。

発達障害の診断方法

発達障害の診断は、医師(主に児童精神科医や精神科医)が「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)」に基づき、複数の視点から総合的に判断されています。

問診や簡易な質問シート、行動観察で診断することもあれば、知能検査や脳波などを行って診断することもあります。

発達障害の治療法

発達障害そのものを「完全に治す」方法はありませんが、困りごとを軽減したり、生活しやすくする方法は数多くあります。

以下の6つの治療法を知ることで、自分に合った対処法が見つかりやすくなるでしょう。

- ソーシャルスキルトレーニング(SST)

- ペアレントトレーニング(PT)

- 療育

- カウンセリング

- 薬物療法

- 環境調整

ソーシャルスキルトレーニング(SST)

SSTは、人との関わりに苦手を感じる方に向けて、場面に応じた適切なコミュニケーションのとり方を学ぶ支援方法です。あいさつや断り方、自己主張の仕方など、実践を通じてスキルの定着を目指します。

大人向けには就労支援の一環で提供されることが多く、子ども向けは療育施設や児童精神科などで行われることが多いです。

ペアレントトレーニング(PT)

PTは発達障害のある子どもを育てる保護者が、子どもとの関わり方や行動への対応方法を学ぶ支援方法です。

子どもの特徴を理解し、望ましい行動を引き出すかかわり方を実践することで、家庭内のストレス軽減にもつながります。保護者にとっても、行動の背景を知ることで長期的な支え方の視点が深まる内容です。

療育

療育とは発達に課題のある子どもに対し、個別の特性に応じた支援や指導を行うことです。

遊びや学習を通じて、社会性や日常生活に必要なスキルを育みます。子どものうちから環境に合わせた力を身につけることで、大人になってからの就労や生活自立にも良い影響を与えるとされています。

カウンセリング

発達障害のある方や家族が、自分の気持ちや困りごとを整理しながら、安心して相談できる場です。

子どもの場合は、遊びやボードゲーム、箱庭(ミニチュア玩具を使用した心理療法)などを通して行うこともあります。大人は職場や人間関係に関する悩みを、傾聴や認知行動療法などの技法を通して軽減させていくことができます。

薬物療法

薬物療法では、不注意や多動、抑うつ、不安、不眠などの二次的な困りごとに対し、症状を軽減する薬が処方されることがあります。効果と副作用を見極めながら、医師と相談のうえで利用が進められます。

環境調整

発達障害のある方が安心して過ごすには、特徴による生きづらさに悩みにくくなる環境づくりが不可欠です。

大人では作業の分担や伝え方の明確化など、子どもなら教室内の席や課題の出し方の工夫などが環境調整に含まれます。苦手を責めたり、無理に克服させたりするのではなく、工夫で困りごとを減らすという発想が、本人の安心と意欲につながります。

発達障害でも自分らしく働きたい方へ

発達障害があると、働くうえでさまざまな困難に直面することがあります。しかし、特性を正しく理解し、自分に合った仕事や職場環境を選ぶことで、無理のない働き方を実現することは可能です。

この章では、発達障害の特性を活かした仕事の選び方や、相談できる支援先について詳しく解説します。

発達障害の特性を仕事に活かす方法

発達障害があっても自分の特性を理解し、適切な環境や支援を得ることで、能力を発揮しやすくなります。

まずは「何が得意で、何が苦手か」を整理することが重要です。第三者の視点が加わると、自分では気づきにくい特性にも目を向けられるでしょう。

発達障害の相談支援先

発達障害のある方やその家族は、ひとりで抱え込まず、専門の支援機関を活用することが重要です。相談先にはさまざまな種類があり、それぞれ役割や対象が異なります。

ここでは代表的な支援先を紹介します。

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、各都道府県と政令指定都市に設置義務のある施設です。発達障害のある方やその家族、関係機関を対象に、相談や情報提供、連携支援などを行っています。

診断前の相談にも対応しているため、「もしかして?」という段階でも安心して利用できます。自治体によっては「発達障害総合支援センター」と異なる名称で運営されている場合もあります。

全国の発達障害支援センター一覧は「発達障害情報・支援センター」のサイトをご参照ください。

※「発達障害情報・支援センター」は埼玉県にある国立障害者リハビリテーションセンター内の情報収集や研究のための機関です。

障害者就業・生活支援センター

就労や生活に関する総合的な支援を行う機関で、発達障害を含む障害のある方に対して、職業相談や生活相談、職場定着支援などを提供しており、「なかぽつ」と略されることが多くなっています。

就労継続支援B型事業所等の就労支援施設やハローワーク等と連携しながら、本人の希望や特性に応じたサポートを実施しているのが特徴です。

ひきこもり地域支援センター

発達障害が背景にあるひきこもりや長期の不登校、就労困難の課題を抱える方を対象に支援を行うセンターです。(各都道府県に1つ以上設置されています)

保健師や臨床心理士などの専門職が相談に応じ、必要に応じて家庭訪問や関係機関との連携を図ります。本人が外出困難な場合にも対応できる体制が整っている点が特徴です。

就労移行支援

就職を目指す障害のある方を対象に、職業訓練やビジネスマナーの習得、職場実習などを提供する福祉サービスです。

利用期間は原則2年間で、事業所により支援内容や対象分野が異なります。発達障害のある方が、自信をつけながら一般就労への準備を進める場として活用されています。

就労継続支援A型・B型

一般企業での就職がすぐには難しい方に対し、働く機会を提供する福祉サービスです。

A型は雇用契約を結び働く形式で、一定の勤務時間や活動に継続的に従事できる方が対象です。

B型は雇用契約がなく、作業内容や利用日数の自由度が高いため、体調や特性に応じて無理なく通所できます。自分のペースで働きながら生活リズムを整えたい方に適しています。

教育センターや教育相談所

子どもの発達の悩みや不登校などに対して、心理士や教育相談員が対応する窓口です。

学校と連携して発達検査や学習支援の助言が受けられる場合もあり、早期発見・早期対応につながります。お住まいの自治体により名称や対応範囲が異なるため、事前の確認が必要です。

就労センターなら特性を活かして働く方法が見つかる

発達障害が原因で、就職や日常生活にお悩みの方は、就労継続支援B型事業所「就労センター」にご相談ください。

発達障害のある方の中には、「自分の特性に合った仕事を見つけたい」「体調や生活リズムに合わせて無理なく働きたい」と感じている方も多くいらっしゃいます。

就労センターは、そのような希望に応えるための支援体制が整った就労継続支援B型事業所です。10年以上の運営実績を持ち、数多くの発達障害をお持ちの方の支援をしてきました。

働きたい気持ちがあっても、人間関係や仕事内容などに悩みやすい人が、自分のペースで落ち着いて活動できる環境を用意しています。

週1日・半日からのスタートも可能で、送迎サービスもあるので、初めて福祉サービスを利用する方や、生活リズムが不安定な方でも、安心して少しずつステップを踏むことができます。

「まずは自分のペースで働き始めたい」「安心できる環境で力を試したい」とお考えの方は、ぜひ一度、就労センターへご相談ください。

発達障害を持つ方の就職事例

-

事務・デザインの仕事に挑戦し、就職したAさん

事務・デザインの仕事に挑戦し、就職したAさん事務職として勤務していましたが、会社の人間関係に疲れて精神科を受診し、今まで抱えていた悩みがADHDの特徴であることが発覚しました。

そこで、医師に就労継続支援B型を紹介してもらい、高校生の頃に関心を持っていたデザインの仕事に就労センターで初挑戦。その後、パソコンスキルを身に付けると同時に生活リズムも整え、希望していたDTP関連の職に就くことができました。 -

違う事業所が合わなかったBさん

違う事業所が合わなかったBさん幼いころからASDとADHDの両方の特徴に悩んでいたBさん。以前通っていたB型事業所では作業内容と雰囲気が合わずに辞めてから、代わりに始めたバイトも続かず悩んでいたところ、自分に合う事業所として就労センターに通い始めました。

就労センターでは組立てや梱包などの軽作業を中心に取り組み、自信がついてきたところで施設外就労にも挑戦しました。色々な作業に取り組む間に対人スキルも徐々に向上し、通所2年目で念願だった一般就労を叶えました。

まとめ

本記事では発達障害とは何かという基本の部分を詳しく紹介しました。

発達障害といっても、まったく同じ特徴を持つ方はいません。一人ひとり個性を持っています。その個性が、生きづらさとなりやすい方が多いのが現状でしょう。

しかし、自己理解と発達障害の特徴を認識することで、自分に合う方法で前に進むことはできます。

今回の内容が、発達障害やグレーゾーンで悩んでいる方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

心理学の専門家として精神科病院や心療内科クリニック、児童発達支援事業所の勤務を経て、現在はフリーのカウンセラー、児童精神科の心理士として活動中。障害領域における知識・支援技法を持ち合わせている。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。

また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。