- 障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できるの?

- 就労継続支援B型の対象者は?

- 障害者手帳を取得するメリットは?

この記事ではこのような疑問を解決します。

就労継続支援B型は、病気や体調に合わせて自分のペースで働ける障害福祉サービスのひとつです。

障害福祉サービスと聞くと、障害者手帳がないと利用できないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、結論をお伝えしますと障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できます。

この記事では、就労継続支援B型の利用に必要なもの、利用条件、障害者手帳のメリットなどについて詳しく解説していきます。

目次

就労継続支援B型は障害者手帳なしでも利用できる

前述の通り、就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用できます。

利用に必要なものは「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれるもので、これは就労継続支援B型のみならず、A型や就労移行支援など他の障害福祉サービスも同様です。

障害福祉サービス受給者証は誰でも発行してもらえるのか、申請の手順や必要書類などについて見ていきましょう。

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)は、障害を持つ方が障害福祉サービスを利用するために必要な認定証のことで、市区町村より発行されます。

受給者証には給付を受ける本人の障害福祉サービスの内容や支給期間などが記載されており、この受給者証に基づいて行政から費用の支援を受けながら、就労継続支援B型をはじめ様々な障害福祉サービスを受けることができます。

受給者証の有効期限は人によって異なり、受給者証に「支給期間」として記載されていることが多いです。

受給者証発行までの流れ

市区町村によって違いはありますが、受給者証発行までの流れは概ね以下のようになっています。

- STEP1行きたいB型事業所を決める見学や体験に行き、利用したいB型事業所を決めます。自治体によっては利用する事業所が内定していないと受給者証の利用申請ができない場合もあります。

- STEP2障害福祉担当課にて申請書をもらうお住まいの地域にある役所の障害福祉担当課窓口に行き、就労継続支援B型を利用したい旨を伝えると申請書をもらえます。

- STEP3認定調査申請した市区町村の認定調査員が訪問し、心身の状況やサービス利用についての意向などを総合的に判断します。

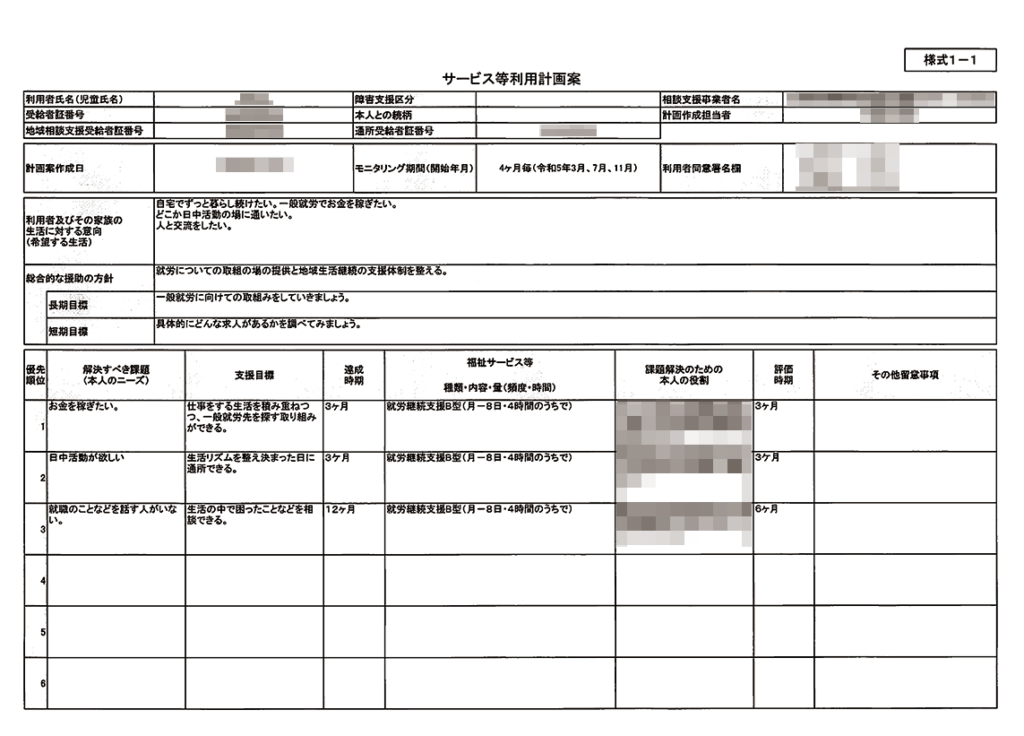

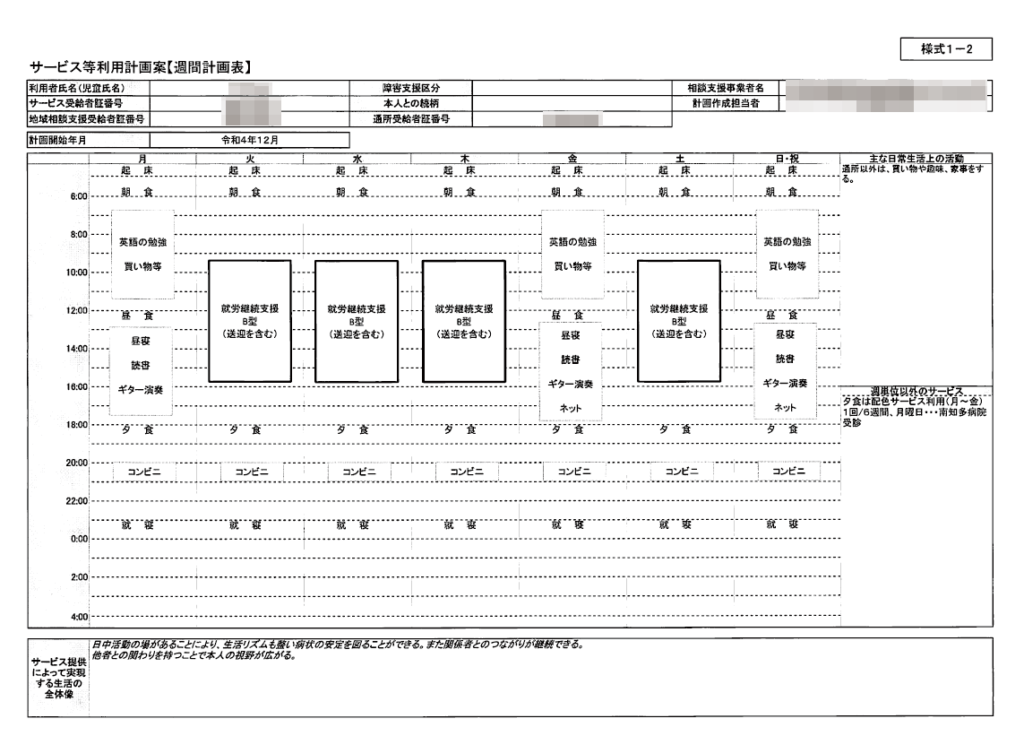

- STEP4サービス等利用計画書の作成役所は申請があれば誰にでもB型事業所の利用を許可しているわけではなく、申請者の生活環境・健康状態・希望する生活などをふまえて判断しているため、サービス等利用計画書という書類に、必要項目を記載し提出する必要あります。

作り方が分からない時は地域の相談支援専門員が無料で作成してくれますが、ご自身でセフルプランを作成することもできます。※市区町村により異なります。

相談支援専門員とは

相談支援専門員とは障害を持つ方やその家族が障害福祉サービスを活用できるように連絡調整をしたり、生活全般に対する悩みの相談を受けて情報提供や助言を行ったりします。

- STEP5必要書類を提出

サービス等利用計画書と窓口でもらった申請書・必要書類を提出します。

市区町村によって異なりますが、申請には以下のようなものが必要になりますので、予め準備しておくとよいでしょう。

申請書と併せて準備しておくもの- 印鑑(認印可)

- 申請する人の身分証明証(氏名や住所が確認できるもの)

- 障害者手帳(お持ちであれば)

- 収入のわかる書類

- 健康保険証

申請の際に病気や障害を証明できるものを提出する必要があり、障害者手帳があればスムーズに申請できますが、障害者手帳がない人でも「主治医の診断書や意見書」「自立支援医療受給者証」があれば申請時に準備しておきましょう。

主治医の診断書や意見書医師の診断書または意見書でも病気や障害の証明になるため、通院時に就労継続支援B型を利用したいことを医師に伝え、利用しても大丈夫かの確認と書類発行を依頼しましょう。

診断書や意見書の費用は病院によって異なりますが、2,000円~5,000円程度で作成してもらえます。

自立支援医療受給者証自立支援医療とは、病気や障害で病院に通う際の医療費が安くなる制度で、医療費の自己負担が1割になります。

自立支援医療受給者証でも病気や障害を証明できるので、受給者証申請の際に準備しておきましょう。

精神疾患による継続的な通院が必要な方は比較的取得しやすいので、未取得の方は障害福祉担当課に問い合わせてみましょう。

また、障害年金証書や特別支援学校の利用実績なども病気や障害の証明となる場合もあるので、障害福祉担当課に確認してみるとよいでしょう。

- STEP6支給の決定・受給者証の発行役所内の支給決定会議等を経て利用が許可(支給決定という)されると自宅に受給者証が届きます。利用が内定しているB型事業所に受給者証が発行されたことを伝え、契約後に利用開始となります。

就労継続支援B型の利用条件

受給者証発行の流れは上記の通りですが、前提として就労継続支援B型を利用するには一定の条件を満たす必要があります。

具体的にどのような人が就労継続支援B型を利用できるのか、利用期間と利用料なども含めて解説していきます。

どんな障害のある人が利用しているの?

就労継続支援B型は障害福祉サービスのひとつであるため、障害や難病がある人で、以下のいずれかの条件に当てはまる人が利用しています。

- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人

- 50歳以上の人

- 障害基礎年金1級受給者

- 就労アセスメントでB型事業所が適当と判断された人

50歳以下で就労経験がない方は、就労移行事業所などで就労アセスメントを受ける必要があります。

最も適した障害福祉サービスを選択できるように、作業能力や生活能力などに関する評価を行うこと。

参考:厚生労働省 平成28年12月「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」

就労センターの利用者さんを例にあげますと、主に以下のような障害をお持ちの方が通われています。

- 精神障害:統合失調症、うつ病、神経症・ストレス関連障害、適応障害、てんかん、高次脳機能障害など

- 発達障害:ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)など

- 知的障害

- 身体障害

- 難病

就労選択支援について

2025年10月から「就労選択支援」という新たな制度の運用が始まります。

就労選択支援は、障害を持つ方の働く意欲や能力、適性などを判断し、本人に合った働き方や支援機関選びをサポートするサービスです。

就労選択支援の開始後は、その結果次第で就労継続支援B型の利用が決まることになります。

利用期間

就労継続支援B型の利用期間は受給者証に記載されており、期限を迎える前に更新することで継続して利用できます。

そのため、ご自身の病気や障害の状況に応じて、自分のペースでゆっくりと就労訓練を続けていくことができます。

A型事業所や一般企業への就職などを理由に利用を一旦中止した場合も、いつでも利用再開できます。

利用料

就労継続支援B型を利用する場合の料金は世帯収入によって異なります。

世帯収入は、18歳以上の障害者の場合は「障害のある方とその配偶者の合計所得」で、18歳未満の障害者は「障害のある方とその両親の合計所得」になります。

| 区分 | 世帯の課税状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |

対象となるのは前年度の世帯収入となります。

市区町村によっては条件などが異なる場合もありますが、就労センターの利用者さんの中には自己負担なしで通われている方も多くいらっしゃいます。

障害者手帳なしで利用できるB型以外の就労支援

障害者手帳がなくても利用できる就労支援サービスは、就労継続支援B型だけではありません。

下記のサービスや支援機関も、障害者手帳を持ってない方でも活用できますので参考になさってください。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、B型同様、障害や病気などによって一般就労が難しい方を対象に、就労訓練や就労機会を提供するサービスです。

B型との大きな違いは雇用契約の有無で、A型は事業者と利用者さんが雇用契約を結ぶため「雇用型」とも言われています。

A型は雇用契約によって最低賃金が保証されていますが、勤務時間や日数などに条件がつくため、ある程度安定して勤務することが求められます。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害を持つ方を支援するサービスです。

就労継続支援A型やB型は「働く場所の提供」に重きを置いている一方、就労移行支援は「働くために必要な訓練」に注力しています。

就職に必要なスキルや知識向上のための訓練から職場体験、就職活動支援まで総合的にサポートしてくれます。

サービス提供期間は2年となっており、事業所によっては訓練の過程で報酬が支払われることもあります。

就労定着支援

就労定着支援は、就職後のサポートをしてくれるサービスで、就労移行事業所や就労継続支援A型・B型などから一般企業へ就職した人を対象にしています。

職場での悩みや問題について、面談や職場との調整などを通じて解決していきます。

就職後6ヶ月経ってから利用可能となり、利用期間は最長で3年です。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害を持つ方に対して専門的な職業リハビリテーションなどを提供している機関で、全国の都道府県に設置されていて無料で利用できます。

障害を持つ方一人ひとりの希望に応じ職業リハビリプランを策定し、作業体験やグループワーク、各種講座などを通じて就職に必要なサポートを幅広く行っています。

就労継続支援B型などの障害福祉サービスとの併用も可能です。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害を持つ方の就業面と生活面の相談やサポートを行う機関です。

就業面については、就業についての相談、就職支援、職場定着支援などを行い、生活面では生活習慣や健康管理、住居・年金などに関する相談支援などを行っています。

障害者職業センターよりも設置数が多く、より多くの地域で利用しやすくなっており、他の支援機関とも連携しながら障害を持つ方の就労問題をサポートしています。

障害者手帳には多くのメリットがある

就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用できますが、障害者手帳を取得しておくと多くのメリットがあります。

ここからは障害者手帳の取得によるメリット・デメリット、申請方法について解説します。

障害者手帳のメリット

- 様々な公共料金が割引される

- 所得税や住民税などが軽減される

- 失業保険の給付日数が増える

- 障害者枠で就職できる

様々な公共料金が割引される

障害者手帳を持っている方は、鉄道やバスなど多くの公共交通機関の運賃が割引になります。

例えば身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、自治体によっては地下鉄やバスが無料で利用できますし、JRは身体障害者手帳で本人と介護者の運賃が半額になります。

事業所や支援機関への通所に電車やバスを使えば交通費の負担を減らすことができます。

その他にも、美術館や博物館、映画館、テーマパーク、駐車場など、手帳を提示すると多くの公共施設で割引が受けられます。

所得税や住民税などが軽減される

課税対象となる所得から一定金額の所得控除を受けることができるので、所得税、住居税、自動車税などが軽減されます。

控除には障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除などの種類があり、障害者手帳の等級に応じて軽減される額が変わってきます。

他にも相続税控除や贈与税・少額預金の利子の非課税など、様々な税制面において特例が受けられます。

失業保険の給付日数が増える

職を失った際に受け取れる失業給付金の受給期間が長くなります。

障害者手帳を持っていると障害や社会的事情によって就職が難しい状況にある「就職困難者」とされ、通常90~240日の給付日数が150~360日になります。

一般の離職者よりも長期に渡って失業給付を受けられるので、自分に合った仕事を落ち着いて探しやすくなります。

障害者枠で就職できる

近年、障害者雇用促進法に基づき、企業は障害者雇用を促進しています。

障害者手帳を持っていると、障害者枠と一般枠のどちらの求人にも応募できるため選択肢の幅が広がります。

また、障害者枠で働くと、障害や病気などへ配慮してもらえるため、仕事環境や勤務時間などを働きやすいように調整してもらえることが多いです。

障害者手帳のデメリット

大きなデメリットは特にありませんが、強いて挙げるなら申請や更新の手間が掛かることくらいでしょうか。

障害者手帳を持つことに心理的負担を感じる方にとってはそれもデメリットになるかもしれませんが、不要になった時はいつでも返却できるのでご安心ください。

障害者手帳の申請方法

障害者手帳には以下の3種類があります。

| 手帳の種類 | 障害種別 |

|---|---|

| 身体障害者手帳 | 身体障害 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害、発達障害 |

| 療育手帳 | 知的障害 |

療育手帳は自治体によって「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」など名称が異なる場合があります。それぞれの手帳の申請方法について確認していきましょう。

身体障害者手帳の申請方法

- STEP1障害福祉担当課で交付申請書と診断用紙をもらう自治体によって交付申請書の様式が決まっている場合もあるので、住民票のある市区町村の障害福祉担当課に行ってもらいましょう。

- STEP2指定医に診断書を書いてもらう診断書は、都道府県が指定した「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている指定医に書いてもらう必要があります。指定医がいる病院は障害福祉担当課に問い合わせれば教えてくれます。

- STEP3必要書類を提出障害福祉担当課に交付申請書と診断書を提出します。その後、都道府県で判定が行われ、申請後1~3ヶ月を目安に障害者手帳が交付されます。

申請に必要なものは概ね以下になりますが、市区町村によって異なる場合があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

申請に必要なもの- 交付申請書

- 診断書(指定医が作成したもの)

- 印鑑(認印可)

- 本人の写真(縦4cm×横3cm)

- マイナンバーがわかる書類

※本人の個人番号カード(写し可)、番号通知カード(写し可)、住民票の写し(番号記載) - 委任状(本人が15歳未満の場合、保護者が記入)

- 保護者の身分証明書(本人が15歳未満の場合)

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

- STEP1障害福祉担当課で交付申請書と診断用紙をもらう住民票のある市区町村の障害福祉担当課で交付申請書と診断用紙を取得します。交付申請書は本人または代理人が記入します。

- STEP2指定医に診断書を書いてもらう身体障害者手帳と同様、診断書は指定医に書いてもらう必要がありますが、精神科であれば基本的にはどの医師にも書いてもらえます。

また、診断書は初診日から6ヶ月経過したものでなければならないので注意しましょう。 - STEP3必要書類を提出障害福祉担当課に交付申請書と診断書を提出します。その後、都道府県で判定が行われ、申請後1~3ヶ月を目安に障害者手帳が交付されます。

申請に必要なものは概ね以下になりますが、市区町村によって異なる場合があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

申請に必要なもの- 交付申請書

- 診断書(指定医が作成したもの)

- 印鑑(認印可)

- 本人の写真(縦4cm×横3cm)

- マイナンバーがわかる書類

※本人の個人番号カード(写し可)、番号通知カード(写し可)、住民票の写し(番号記載) - 代理人の身分証明書

療養手帳の申請方法

療育手帳の申請は都道府県によって異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に相談のうえ手続きを進めてください。

都道府県によっては、はじめから障害福祉担当課窓口で申請を受け付けるところもありますし、まずは相談所で判定を受けてから障害福祉担当課窓口に申請するところもあります。

ここでは、申請方法の例として愛知県の流れを紹介します。

愛知県の場合、18歳未満の方は児童相談センター、18歳以上の方は児童・障害者相談センターでの判定が必要になり、その結果次第で療育手帳が交付されます。

流れをまとめると以下のようになります。

- STEP1交付申請本人または保護者が障害福祉担当課窓口に交付申請します。

- STEP2判定を受ける18歳未満は児童相談センター、18歳以上は児童・障害者相談センターで判定を行います。

- STEP3判定結果により療育手帳が交付される障害福祉担当課窓口から療育手帳が交付されます。申請に必要な書類

- 療育手帳交付申請書

- 本人の写真(縦4cm×横3cm)

- 印鑑(自署の場合は不要)

- 個人番号がわかるもの

- 身元確認ができるもの(健康保険証、住民票の写し、パスポートなど)

障害者手帳の更新について

障害者手帳も種類によっては一定期間で更新が必要になります。種類別に更新期間をまとめましたので参考になさってください。

| 手帳の種類 | 更新について |

|---|---|

| 身体障害者手帳 | 原則、有効期限がないので更新の必要はありませんが、医療の進歩や本人の成長などによって障害の程度が軽減される可能性がある人は、一定期間をおいた後再認定を受けることがあります。 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 2年ごとの更新が必要です。申請は有効期限の3ヶ月前から行えます。 |

| 療育手帳 | 都道府県によって異なりますが、2~5年ごとに再判定を行うところが多いです。手帳に次の判定日が記載されているので確認しておきましょう。 |

よくある質問

就労継続支援B型と障害者手帳に関してよくいただく質問をまとめましたので参考になさってください。

Q.障害者手帳の審査に落ちた人もB型事業所を利用できますか?

利用できる可能性は充分にあります。

前述の通り、B型事業所の利用に必要なものは受給者証ですが、障害者手帳と受給者証の審査基準は全く別物なので、障害者手帳の審査に落ちた方でも受給者証が発行されるケースは珍しくありません。

Q.発達障害でも障害者手帳を取得できますか?

発達障害の方でも障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得することは可能です。

但し、医療機関において発達障害としっかり診断されていない場合は障害者手帳の申請ができません。

「発達障害の可能性がある」「発達障害のグレーゾーンと言われた」など、発達障害であるときちんと診断されていないけど申請を希望される方は、一度主治医の相談をしてみてください。

診察を繰り返す中で、発達障害だと診断してもらえる可能性もあります。

Q.障害者手帳がなくても障害年金をもらえますか?

障害者手帳がなくても障害年金を受給できます。

障害年金と障害者手帳は全く異なる制度であり、障害年金の受給条件の中に「障害者手帳を持っていること」や「障害者手帳の等級が〇級以上」などの条件はありません。

【まとめ】就労継続支援B型と障害者手帳について

障害者手帳は障害の種類や程度を証明するためのもので、受給者証は障害福祉サービスの利用資格があることを証明するものです。

従って、就労継続支援B型の利用に必要なものは障害者手帳ではなく受給者証になります。

受給者証があればB型事業所だけではなく、就労継続支援A型、就労移行支援、就労定着支援などの利用も可能です。

一方、障害者手帳には公共料金が割引されたり、税金が減税されるなどの多くのメリットがあるので、B型事業所の利用には必要ありませんが取得を検討されるのもよいでしょう。

受給者証や障害者手帳の取得、B型事業所の利用についてご不明な点がございましたら、就労センターまでお気軽にご相談ください。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。

また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。