- 就労継続支援B型とは?どんな人が利用しているの?

- 就労継続支援B型の仕事内容や工賃を知りたい

- 就労継続支援B型とA型、何が違うの?

この記事ではこのような疑問を解決します。

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づいた就労系福祉サービスの一つで、障害や病気などで一般就労が困難な方を対象に軽作業などの就労機会や就労訓練などを提供しています。

利用に際して年齢制限はなく、1日のうち数時間だけ、週1回から通える事業所もあるので、自分の体調や希望に合わせて無理なく働くことができます。

就労継続支援B型の利用者さんには実際にどのような人たちがいて、どのような作業をしているのか、また、工賃や利用方法、A型や就労移行支援との違いなどについても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

目次

就労継続支援B型は障害や体調に合わせて働ける障害福祉サービス

就労継続支援B型は、一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象にした就労系福祉サービスです。

生産活動と呼ばれる軽作業や一般企業に出向いて働く施設外就労などを通じ、一般就労に必要なスキルや知識、ビジネスマナーなどを学べます。

また、就労継続支援B型事業所を利用することで自宅や病院以外にも居場所ができ、活動範囲が広がると共に人との繋がりも増え、自分のペースでゆっくりと社会参加する事も可能です。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型は福祉サービスの一つのため、障害や難病などをかかえる方で、以下のいずれかに該当する方が利用対象になります。(障害者手帳はなくても大丈夫です)

- 就労経験はあるけど、障害や年齢、体力の面で一般企業で働くことが困難になった方

- 就労移行支援を利用したけど、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しいと判断された方

- 上記に該当しない人で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方

- 就労移行支援事業者などによって行われる、就労希望者の特性や能力、勤労意欲などを調べるアセスメントを受け、就労面での課題があるとされた方

参考:厚生労働省 平成28年12月「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」

どんな障害を持っている人が利用しているの?

就労センターの利用者さんを例に挙げますと、以下のような障害をお持ちの方が通所されています。

- 精神障害:統合失調症、うつ病、神経症・ストレス関連障害、適応障害、てんかん、高次脳機能障害など

- 発達障害:ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)など

- 知的障害

- 身体障害

- 難病

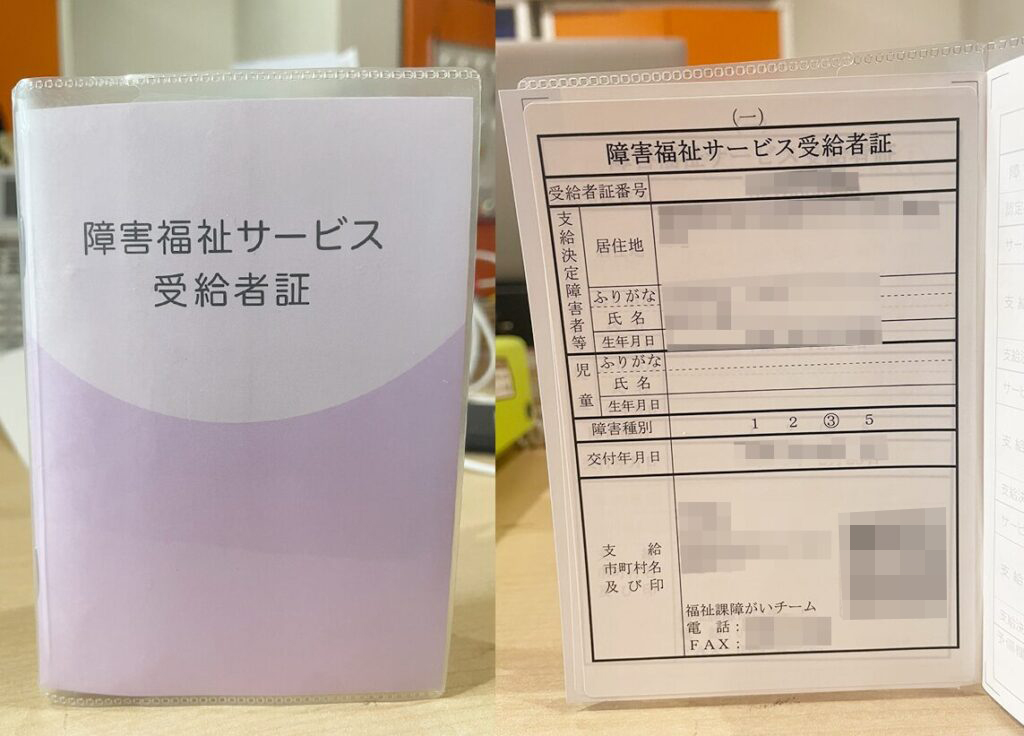

就労継続支援B型はあくまで福祉サービスの一つなので、市町村から発行される障害福祉サービス受給者証(通称・受給者証)があれば利用できます。

また、特別支援学校の学生が、卒業後すぐに就労継続支援B型を利用する場合は、在学中に就労移行支援事業者などによる就労アセスメントを受ける必要があります。

就労を希望する障害当事者にとって最も適した障害福祉サービスを選択できるように、作業能力や生活能力などに関する評価を行うこと。

尚、2025年10月から「就労選択支援」という新たな制度の運用が始まります。

就労選択支援は、障害を持つ方の希望や能力・適性に合った職探しや支援機関選びができるよう支援するサービスで、現在行われているアセスメントもこの制度の一環として行われるようになり、その結果次第で就労継続支援B型の利用が決まることになります。

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型における仕事は「生産活動」と呼ばれており、その内容は事業所によって異なりますが、主に以下のような作業が中心となります。

- 各種加工

- 組立て、袋詰め

- パソコン作業

- シール貼り

- 検品

- 印刷

- 封入、封緘

- 発送

多くのB型事業所では、組立てや袋詰めなどの軽作業になりますが、近年ではパソコンを使った仕事を提供している事業所もあり、就労センターもたくさんの利用者さんがパソコン作業に取り組まれています。

B型事業所におけるパソコン作業については以下の記事で詳しく紹介しています。

また、就労センターの利用者さんは働き方も様々で、事業所で作業する方、企業に出向いて作業する方、在宅で作業する方など、利用者さんのご経験やスキル、ご希望などを考慮したうえで、それぞれの利用者さんにとって最適な働き方をご提案しています。

B型事業所での働き方、一日の流れについては以下の記事をご覧ください。

就労継続支援B型の工賃(もらえるお金)

B型事業所では、仕事した結果もらえるいわゆる「お給料」の事を「工賃」と表現します。

就労継続支援B型の生産活動(作業)は雇用契約を結ばずに行われるため、労働基準法に基づく「賃金」は支払われませんが、その代わりに働いた分の対価として「工賃」が支給されます。

工賃の額は各事業所や従事した作業内容などによって異なりますが、厚生労働省によると令和3年度の全国平均工賃は月額16,507円で、時給換算すると233円になります。

参考:厚生労働省 平成28年12月「令和3年度工賃(賃金)の実績について」

就労センターでは、利用者さんが障害年金と合わせて自立した生活をしていけるよう、なるべく高い工賃が支払えるように取組んでおり、月額工賃は42,000円~52,000円となっております。

就労継続支援B型の利用料金と利用期間

就労継続支援B型の利用料金は福祉サービスのため、世帯収入によっては以下のように負担上限額が決まっておりますが、就労センターを利用する方の多くが自己負担なく利用されております。

利用頻度やサービス内容にかかわらず、上限額を超える負担はありません。

| 区分 | 世帯の課税状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |

ご覧の通り、生活保護の受給世帯と低所得世帯は利用料金の自己負担はありません。

一般1と一般2は市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満か以上かによって負担上限額が異なります。

対象となるのは前年度の世帯収入となりますが、自治体によって料金設定や条件などが異なる場合もありますので、詳しくは市町村の福祉課にお問い合わせください。

世帯収入の考え方は以下の通りです。

| 18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者の合計所得 |

| 18歳未満の障害者 | 障害のある方とその両親の合計所得 |

また利用期間については特に制限がありません。時間をかけてゆっくりと働きながら、自分のペースで就労訓練を重ねていくことができます。

A型や就労移行支援・就労定着支援との違い

障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスには、就労継続支援B型の他に「就労継続支援A型」「就労移行支援」「就労定着支援」があります。

各サービスの特徴や就労継続支援B型との違いなどを見ていきましょう。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とB型が大きく異なる点は雇用契約の有無です。

就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されていますが、勤務時間や日数に条件が定められるため、ある程度安定して勤務できないと利用が難しくなります。

一方、B型は雇用契約がないため、前述の通り工賃という形で報酬が支払われます。A型に比べると報酬は少ない傾向にありますが、障害や体調に合わせて自分のペースで無理なく利用することができます。

就労移行支援とは

就労移行支援は、一般企業での就労を目指す障害を持つ方が就職できるように支援するサービスのことです。

就労継続支援A型とB型が「働く場所を提供する支援」なのに対し、就労移行支援は「働くために必要な訓練をする支援」となります。

働きたい気持ちはあるものの、第一歩が踏み出せない、どうしたらいいのか分からないといったお悩みを持つ方に寄り添い、就労に向けたサポートを行います。

就労移行支援の利用期間は原則最大2年間で、事業所によっては訓練の過程で行った作業に対して工賃が支払われることもあります。

就労定着支援とは

就労定着支援は「就職後のサポートをする支援」となります。

障害を持つ方が働き始めると、仕事面や生活面で悩み事を抱えてしまうことが少なくありません。そのような時、障害者と勤務先企業の間に入って様々な問題を解決できるように支援してくれます。

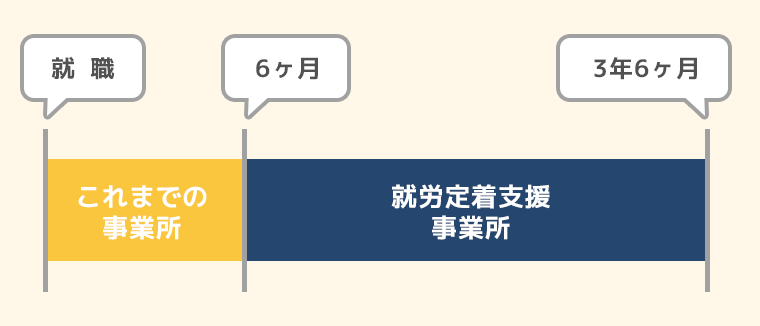

利用期間は最長3年間で、利用対象者は就労継続支援A型・B型や就労移行支援などを経て、一般就労した場合です。

また、就職後すぐに就労定着支援を利用する事はできない仕組みになっており、サービス利用開始できるのは就職後6ヵ月経過してからになります。就職してから6ヵ月間はサポートが不安になりますが、在籍していた事業所からサポートを受けることが可能ですので安心して下さい。

よって、就職後は在籍事業所のサポート6ヵ月と就労定着支援(3年)を合わせて利用すれば、最長3年6ヶ月間のサポートを受けられます。

一般就労へのステップアップも可能

就労継続支援B型から就職、B型からA型へ、といったように、利用開始後も、自身の体調やニーズに合わせて利用する事業所を変更される方もいらっしゃいます。

まずは就労継続支援B型からはじめて一般就労される方、B型での工賃を得ながら生活している方など、様々な方がいるので、就労センターではその方に合ったサポートを行っております。

まずは自分に合った働き方のできるB型で第一歩を踏み出し、自分のペースゆっくりと一般就労を目指してみるのも良いでしょう。就労センターでは、年間を通して見学・体験を実施していますのでお気軽にご連絡ください。

就労継続支援B型事業所を選ぶポイント

いざ就労継続支援B型事業所に通いたいと思っても、どんな事業所を選べばいいのかわからなくてお困りの方もいらっしゃると思います。

事業所ごとのサービス内容や特色も様々なので、数多くある事業所の中から、できる限り自分に合った事業所を選ぶことが大切になります。

以下のポイントを参考に自分に向いている事業所を探してみてはいかがでしょうか。

- 自分の障害種別が支援対象か確認する

- どんな作業内容なのか確認する

- 利用時間と工賃を確認する

- 事業所の作業場や雰囲気を確認する

自分の障害種別が支援対象か確認する

ご自身の障害種別が、その事業所の支援対象になっているか確認してみましょう。

就労継続支援B型事業所のなかには、幅広い障害や病気を支援対象にしている事業所もあれば、一部の障害や病気のみに特化した事業所もあります。

意中の事業所が限られた障害や病気しか支援対象としていない場合、ご自身の障害種別が支援対象外となって通えない可能性もありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。

どんな作業内容なのか確認する

各事業所によって作業内容は様々で、パソコンを使用したデスクワークもあれば、検品・袋詰め・シール貼りといった軽作業もあります。

働き方も多岐に渡っており、事業所内で作業するケース、企業に出向いて作業するケース、在宅勤務できる場合もあります。

作業内容や働き方が自分に合っていなかったら長く通うことが困難になるかもしれません。作業内容については、見学・体験などを通して必ず事前に確認しておきましょう。

利用時間と工賃を確認する

自分の障害や病気に合った無理のない働き方ができるかも確認しましょう。

就労センターでは、利用者さんのご希望に合わせて午前だけ・午後だけの半日利用にも対応しており、作業中、体調が悪くなった時は途中帰宅も可能です。

サービス提供時間はもちろん、週1回・数時間から利用できるなど、利用者さんの特性や体調を十分に考慮し、利用時間や頻度を柔軟に調整してくれる事業所をお勧めします。

また、同じ作業をしても事業所によって支給される報酬額は異なりますので、事前に工賃についても確認しておきましょう。

工賃だけでは生活が不安という方は、経済的支援制度として自立支援医療や障害年金、生活保護がありますので、自分が該当するかも事前に確認しておくと良いでしょう。

事業所の作業場や雰囲気を確認する

皆とお話ししながら和気あいあいと作業したい人もいれば、できるだけ区切られた作業スペースで静かに作業したいと思う人もいます。

利用者さんの様子や職員の人数なども含め、自分にとってストレスなく過ごせる環境や雰囲気か、見学や体験時にはこの点もしっかりとチェックしておきましょう。

就労継続支援B型を利用する流れ

就労継続支援B型を利用するには、事業所選びから市町村福祉課への利用申請など、所定の手続きが必要になります。

以下に就労継続支援B型を利用する流れをまとめましたので参考になさってください。

- STEP1主治医に相談する必ずしも必要ではありませんが、まずは主治医に相談をして、ご自身に就労継続支援B型のサービスが必要かどうか、体調面や状況などから判断してもらいましょう。

主治医以外に相談支援専門員などにも相談できますが、問い合わせ先などが分からない場合は就労センターまでお気軽にご連絡ください。 - STEP2利用する事業所を探す利用する就労継続支援B型の事業所を探しましょう。

インターネットで近隣の事業所を探すこともできますが、市町村の福祉課に現在の状況や希望の作業内容などを伝えると、自分に合った事業所を教えてくれますので活用してもいいでしょう。

利用したい事業所を決めてからでないと、次のSTEP3の利用申請ができませんので注意してください。 - STEP3市町村の福祉課に利用申請する利用したい事業所が決まったら、市町村の福祉課に利用申請をします。

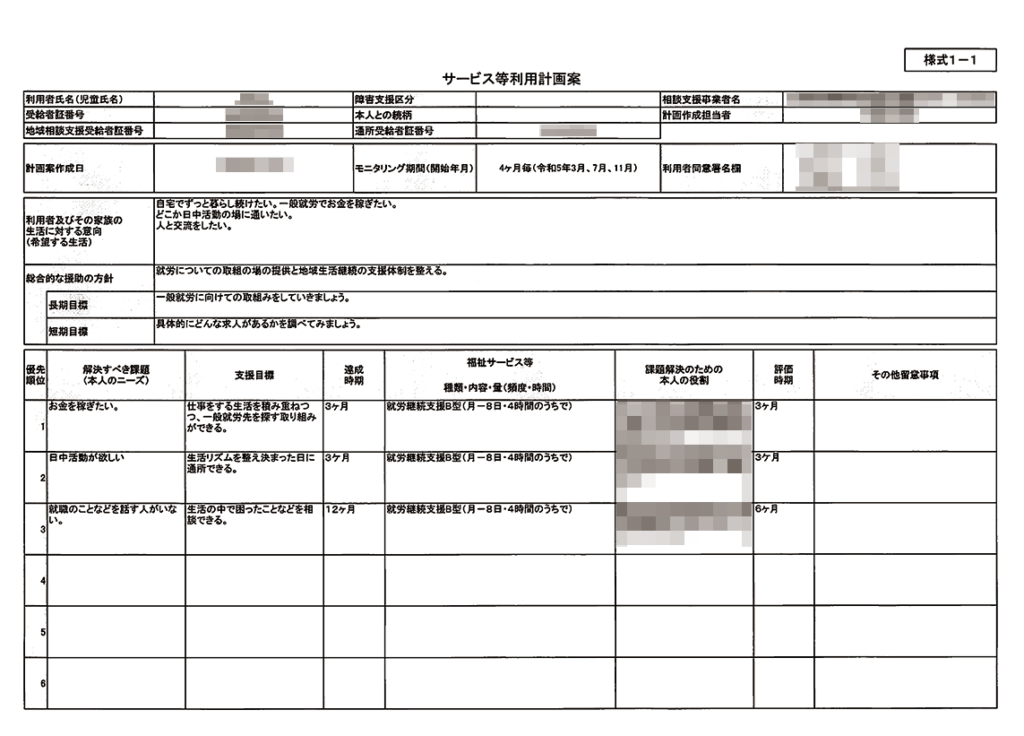

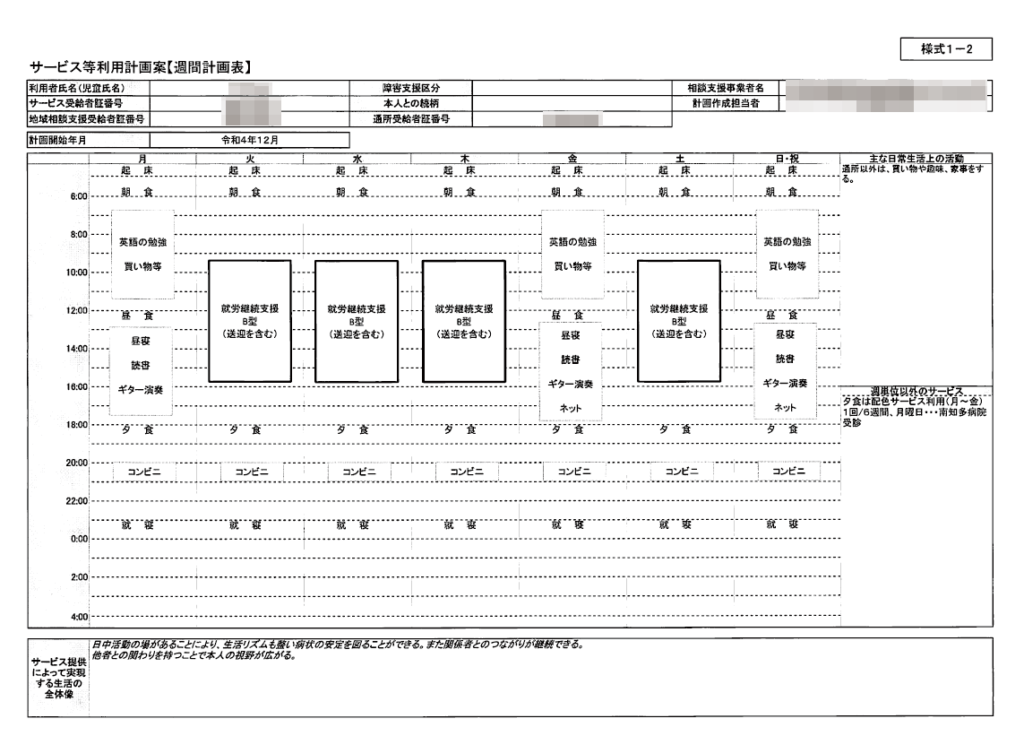

申請時、「サービス等利用計画書」という書類が必要になりますが、自分で作成が難しい場合は相談支援事業所に無料で依頼する事もできます。

その他、申請に必要な書類などは自治体によって多少異なりますので、詳しくは役所の総合窓口にお問い合わせください。

その他、申請に必要な書類などは自治体によって多少異なりますので、詳しくは役所の総合窓口にお問い合わせください。 - STEP4受給者証の発行・利用開始市町村から利用許可が下りると「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されます。受給者証を受け取ったら、利用する事業所と契約を結んで利用開始となります。

就労継続支援B型事業所「就労センター」について

就労継続支援B型事業所である就労センターは、一人として同じ利用者さんはおらず、一人ひとりの生き方、幸せがあって良いと考えています。

就労センターの理念である「障がいがあっても地域で継続して暮らしていけるための支援の実現」のために、一人ひとりの利用者さんに寄り添い、その方に最適なサポートを提供しています。

初めは就労センターの利用を迷われていた方でも、週1回から少しずつ利用し始め、努力の甲斐あって、最終目標であった一般企業に入社された方もいます。

「働きたいけど自信がない、どうしたらいいのかわからい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

就労センターの利用事例

脳腫瘍の手術後、社会復帰が困難だったAさん

以前は一般企業に勤めていましたが、心身ともに疲弊していたAさん。持病である脳腫瘍も徐々に悪化し、手術は成功したものの、なかなか社会復帰できずにいました。

そんな時に就労センターのことを知り、リハビリと休養を兼ねて通い始めました。お仕事にも積極的に取り組まれ、ほどよい疲労感と充実感を覚え、良い気分転換になっているそうです。

穏やかで落ち着いた環境で作業ができること、そして第二の人生を歩み始めたことを、ご家族と共にお喜びになっていました。

以前は別の施設を利用していたBさん

以前通っていた施設で仲の良かった職員さんが退職してしまい、精神的に不安定になってしまったBさん。他の利用者さんとのトラブルも増え、ちょうど悩んでいた時期に就労センターを紹介され、見学体験を経て通所し始めました。

現在はペンの組立てやシール貼りなどの軽作業を中心に取り組まれており、自分に合った作業ができていると毎日が充実したご様子です。

就労センターを選んだ理由は「色々な作業が経験できる、職員の対応が良い、送迎サービスが充実している」とのことでした。

病気やコロナで働く場所を失ってしまったCさん

且つては一般企業で働いていましたが、病気発症により退職せざるを得なくなったCさん。その後、就労施設で飲食の仕事に就きましたが、コロナであえなく閉店となってしまいました。

働く場所がなくなってしまい、包括支援センターに相談に行ったことがきっかけで就労センターを利用することになりました。

実際に就労センターを利用してみて、色々な障害があっても一生懸命に頑張っている他の利用者さんの姿に感動したそうです。

「自分自身、まだまだ至らない点も多いので職員さんにはもっと厳しく指導していただきたいです」と大変意欲的なCさん。

そんなCさんの頑張りに負けないように、今後とも職員一同全力でサポートさせていただきます!

よくある質問

就労継続支援B型についてよくいただく質問をまとめました。

Q.就労継続支援B型の利用に障害者手帳は必要ですか?

障害者手帳がなくても利用できます。

就労支援サービスの利用に必要なものは障害福祉サービス受給者証です。障害福祉サービス受給者証は一般的に「受給者証」と呼ばれ、申請は市町村の福祉課窓口で行います。

前述の通り、就労継続支援B型の利用には障害福祉サービス受給者証が必須となりますが、その発行の際に障害や病気を証明できる主治医の診断書や自立支援医療受給者証が必要になります。

Q.自立訓練と就労継続支援B型は何が違いますか?

就労継続支援B型は働くことを支援するのが主なサービスなのに対し、自立訓練は安定して生活するための支援が主なサービスとなっています。

自立訓練には「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があり、生活訓練は食事・入浴・排泄・金銭管理などの日常生活サポートを行い、機能訓練は身体障害者に理学療法・作業療法などによって身体的な改善を促します。

Q.就労継続支援A型と就労継続支援B型は併用できますか?

市町村の判断によります。

一般的に就労継続支援A型とB型の併用は想定されていませんが、厚生労働省は「市町村が特に必要と認める場合」は複数の日中活動サービスを利用できるとしています。

参考:厚生労働省「介護給付費等の支給決定等について」

Q.就労継続支援には「C型」のサービスもあるのでしょうか?

C型はありません。

障害総合支援法における障害福祉サービスの就労支援には「就労継続支援」「就労移行支援」「就労定着支援」があり、就労継続支援にはA型とB型の2つしかありません。

【まとめ】就労継続支援B型について

就労継続支援B型は障害や病気をお待ちの方を対象に、雇用契約を結ばずに就労の機会や働くためのスキル習得の場を提供している障害福祉サービスです。

働き方は様々で、事業所で働く人もいれば、企業に出向いたり、自宅に居ながら作業する人もいて、お仕事も簡単な軽作業からパソコンを使ったデスクワークまで数多くの種類があります。

事業所によってサポート対象の障害種別やサービス時間、雰囲気なども異なるので、自分に合った事業所を見つけるために、実際に見学や体験をしてみることをお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。

また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。