【2025年最新】サービス管理責任者とは?なり方・役割・就業先・給与などを解説

- サービス管理責任者って何をする人?どんな役割があるの?

- サービス管理責任者のなり方は?

- サービス提供責任者との違いは?

この記事ではこのような疑問にお答えします。

障害福祉の仕事に興味をお持ちの方であれば、サービス管理責任者(通称:サビ管)という言葉を聞いたことがある方も少なくないでしょう。

サービス管理責任者は、障害福祉事業所の利用人数に応じて決められた人数の配置が義務付けられており、障害を持つ人への適切なサービス提供や支援員の管理など重要な役割を担っています。

当記事では、サービス管理責任者のなり方や仕事内容、活躍できる職場などについて詳しくご紹介します。サービス管理責任者を目指す方はぜひ最後までご覧ください。

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスにおいて各利用者さんに対する個別支援計画の策定やサービスの品質管理、チーム全体のマネジメントなどを担当する専門職のことです。

サービス管理責任者は、支援内容やサービスの質自体に影響を与える重要な職務であるため、支援員が一定経験を積んだ後にキャリアアップとして就任するのが一般的です。

サービス管理責任者の主な仕事内容と役割

サービス管理責任者には、主に下記のような役割があります。

- 支援方針の決定・管理

- 関係機関や専門職との連携・調整

- 人材育成等のチームマネジメント

- 相談業務

支援方針の決定・管理

サービス管理責任者が担う主要な業務として、まず「個別支援計画」の策定があげられます。

個別支援計画とは、利用者さん一人ひとりの障害の状況や目指すべき目標なども含め、今後の支援計画をまとめた書類のことです。

サービス管理責任者は、利用者さん本人との面談を通じて、利用者さんに対してどのような支援を行っていくべきか、まずは個別支援計画の原案を作成します。

その後、実際の支援を通じて他職員と支援方針等に問題ないか話し合い(担当者会議)を行い、必要に応じて個別支援計画(案)を修正し、利用者さん本人に説明し同意を得てから計画的な支援を実施します。

支援開始後は、個別支援計画に沿ってサービスが提供されているか、その計画が本当に利用者さんに適しているか、設定した目標に着実に近づいているかなどをモニタリングし、課題があれば修正を行い、支援プロセスを総合的に管理していきます。

関係機関や専門職との連携・調整

個別支援計画に基づいた支援を行うには、関係機関と包括的な支援体制を構築する必要があり、医療機関や行政、他事業所などとの連携が非常に重要になります。

サービス管理責任者は、利用者さん一人ひとりの障害状況や達成したい目標などを加味したうえで、どの機関とどのような連携をしていくのが最善かを検討していきます。

関係機関と連携することで、より利用者さんに適した支援を行えるようになり、各分野の専門家の意見を取り入れることによって、個別支援計画の質を高めることもできます。

人材育成等のチームマネジメント

障害福祉事業所は、職員が協力し合ってチームとしてサービスを提供していきます。サービス管理責任者はその中でリーダーのような役割を担い、他職員への技術指導や助言なども行います。

職員の支援スキルが向上すれば利用者さんに提供するサービスの質も向上します。そのため、日々のOJTや外部研修への参加・資格取得の推進、個別面談などを通じ、チーム全体のレベルアップを図ることもサービス管理責任者が担っています。

相談業務

利用者さんやご家族、支援に関わる関係各所からの相談や苦情などに適切に対応することもサービス管理責任者の大切な業務です。あらゆる意見を真摯に受け止め、場合によっては個別支援計画の見直しなども必要になるケースもあります。

サービス管理責任者のなり方は?必要な実務経験や要件を解説

サービス管理責任者になるには、一定の実務経験と研修の修了、勤務先からの推薦が必要になります。まずは実務経験について詳しく解説していきます。

サービス管理責任者に必要な実務経験

サービス管理責任者になるために必要な実務経験とは、障害を持った方に対する保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務のことを指します。

例えば「実務経験が1年以上必要」である場合、「その業務に従事した期間が1年以上で、且つ実際に業務に従事した日数が1年間で180日以上必要」という意味になります。

ですので、実務経験3年以上であれば「業務に従事した期間が3年以上且つ勤務日数が540日以上」となります。

日数を計算する際に1日辺りの勤務時間は問われず、勤務実態があれば1日1時間の時短勤務などであっても1勤務とみなされます。

必要な経験年数は従事している業務内容や保有している資格によって要件が異なり、大きく分けて以下の4パターンに分けられます。

相談支援業務:5年以上

相談支援業務とは、身体や精神に障害を持つ方の悩みや困り事の相談に応じ、情報提供や助言、指導などの支援を行う業務のことで、サービス管理責任者になるために必須となる研修を受けるには5年以上の実務経験が必要になります。

主に以下のような施設に務める相談員や相談支援専門員、ソーシャルワーカーなどがこの業務を行っています。

- 児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場

- 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地城包括支援センター、介護医療院

- 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター

- 盲学校・聾学校・特別支援学校

直接支援業務:8年以上

直接支援業務とは、身体や精神に障害を持つ方の入浴や排泄、食事介助などの身体介護や、生活能力を上げるために必要な訓練や支援を行う業務のことで、サービス管理責任者になる研修を受けるには8年以上の実務経験が必要になります。

これらの業務は、主に以下のような施設に務める介護職や指導員、看護助手、生活支援員、世話人などが担当しています。

- 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定する療養病床、介護医療院

- 障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業

- 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所

- 重度障害者多数雇用事業所

- 盲学校・聾学校・特別支援学校

直接支援業務5年以上(有資格者)

以下の資格を保有し、直接支援業務で5年以上の実務経験がある方はサービス管理責任者になるために必要な研修を受講できます。

- 社会福祉主事任用資格

- 介護職員初任者研修に相当する研修を修了

- 保育士

- 児童相談員任用資格

- 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者

社会福祉主事任用資格については、大学や短期大学で指定科目の中から三科目を履修して卒業すれば取得可能とされています。例えば、以下のような三科目を履修してこの資格を得ている可能性があります。

- 法学部:法学・民法・行政法

- 経済学部:経済学・経済政策・社会政策

- 文学部:社会学・心理学・倫理学

自分でも知らないうちに資格取得している可能性もあるので、学生時代の履修科目を確認してみるとよいでしょう。

相談・直接支援業務3年以上(国家資格等保有者)

以下の国家資格保有者は、相談支援業務または直接支援業務の実務経験3年以上でサービス管理責任者の研修を受講できます。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士

地方公共団体が、サービス管理責任者の確保が困難であるため障害福祉サービスの提供が困難であると認めた自治体は、実務経験年数の要件が緩和されます。

※5年以上と規定されているものについて3年以上に、10年以上と規定されているものについて5年以上にそれぞれ短縮。

※参考

厚生労働省:サービス管理責任者資格要件弾力化事業について

厚生労働省:サービス管理責任者等研修制度について

サービス管理責任者に必要な研修

サービス管理責任者になるためには、実務経験の他に厚生労働省が定めた研修を受ける必要があります。

研修はサービス管理責任者等基礎研修(以下、基礎研修)とサービス管理責任者等実践研修(以下、実践研修)の2つに分かれており、まずは基礎研修を修了し、その後2年以上のOJT期間を経てから実践研修を修了することで、初めてサービス管理責任者として業務に就くことができます。

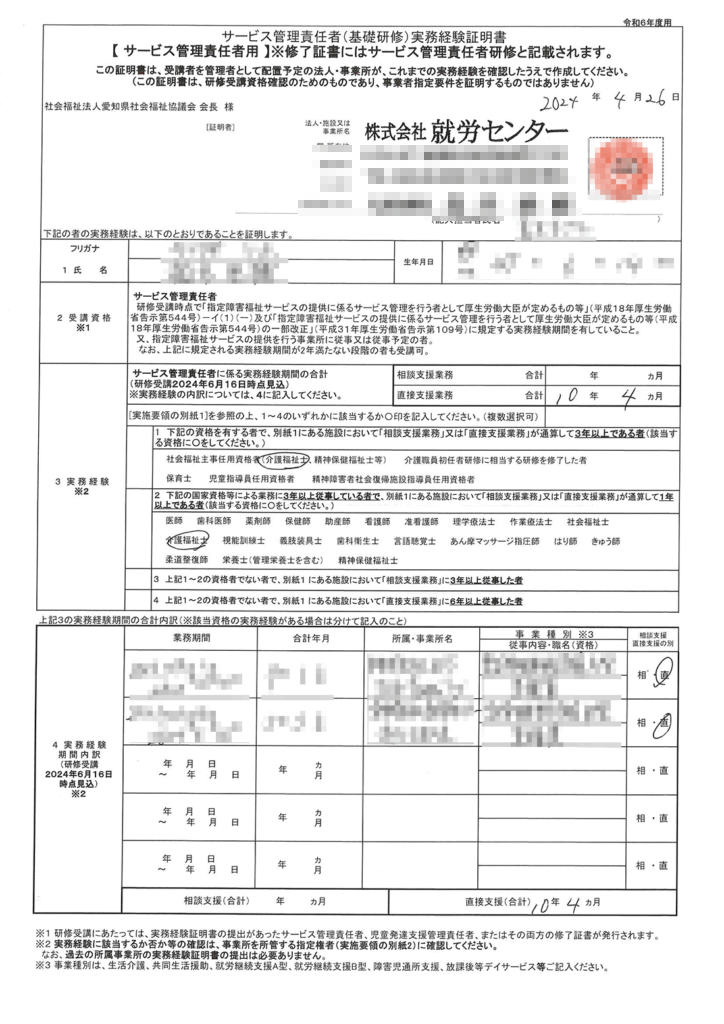

研修の受講は勤務する事業所の推薦が前提となっており、基本的には両研修共に事業所経由で申し込みますが、その際に実務経験証明書の提出を求められます。

実務経験証明書とは、これまでに勤務してきた事業所や実際の勤務年数や日数などを記載し、研修を受講するための要件を満たしていることを証明するための書類です。

※愛知県の例 サービス管理責任者等研修について

基礎研修

基礎研修は「相談支援従事者初任者研修講義」と「講義・演習」の2つで構成されており、計26時間のカリキュラムとなっています。

基礎研修は実務経験が既定の年数に達する2年前から受講が可能で、基礎研修を修了すればOJTという形で既にサービス管理責任者が1名配置されている事業所であれば「2人目のサービス管理責任者」として配置が可能になります。

また、基礎研修を令和元年~3年の間に修了した方は、実務経験年数を満たしていれば、基礎研修の修了後3年間はサービス管理責任者として勤務することができます。

| 相談支援従事者初任者研修講義 | |

|---|---|

| 障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 | 5時間 |

| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロ セスに関する講義 | 3時間 |

| 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 | 3時間 |

| 講義・演習 | |

| サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義 | 7.5時間 |

| サービス提供プロセスの管理に関する演習 | 7.5時間 |

実践研修

実践研修は基礎研修終了後、5年以内に通算2年以上のOJT期間を経て受講可能となります。

一部例外として、以下すべての要件に当てはまる方も受講対象になります。

- 基礎研修受講開始時点において、すでに必要な実務経験を満たしていること

- 基礎研修修了後、個別支援計画の作成に関する一連の業務を6か月以上行っていること

- 個別支援計画の作成に関する一連の業務を行うことについて、指定権者へ届出していること

サービス提供に関する基本的なことを学ぶ基礎研修に比べ、実践研修では人材育成や地域連携などの講義も加わり、より実務に近い内容を学習していきます。

| 講義 | |

|---|---|

| 障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |

| 講義・演習 | |

| サービス提供の自己検証に関する演習 | 6.5時間 |

| 人材育成の手法に関する講義及び演習 | 3.5時間 |

| 多職種及び地域連携に関する講義及び演習 | 3.5時間 |

サービス管理責任者の資格更新方法

平成31年度の研修制度変更に伴い、5年に1度ずつ更新研修(サービス管理責任者等更新研修)の受講が必要になりました。

講義と演習を含めて計13時間のカリキュラムとなっており、この研修を受講することで資格を更新できます。

| 講義 | |

|---|---|

| 障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |

| 講義・演習 | |

| サービス提供の自己検証に関する演習 | 5時間 |

| サービスの質の向上と人材育成のためのスー パービジョンに関する講義及び演習 | 7時間 |

※参考:厚生労働省 令和5年度サービス管理責任者等研修制度について

やむを得ない事由によるみなし配置について

やむを得ない事由によってサービス管理責任者が欠如したと自治体が認めた場合、欠如した日から1年間又は実践研修を修了するまでの間(最長で欠如時以降、2年間)、一定の要件を満たしている者をサービス管理責任者等とみなして配置できます。

- サービス管理責任者等が死亡、失踪した場合

- サービス管理責任者等が病気や怪我などにより急遽休職または退職した場合

- その他、事前に予期できないことが生じた場合

| 要 件 | 配置可能期間 |

|---|---|

| 実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8 年)を満たしている者 | 欠如した日から1年間 |

以下の3点をすべて満たす者

|

欠如した日から実践研修を修了するまでの間(最長で欠如時以降、2年間 |

サービス管理責任者の主な勤務先

サービス管理責任者の勤務先は、就労支援を行う事業所や生活介護を提供する入所系・通所系の施設が中心になります。

ここではサービス管理責任者が活躍する主な福祉事業所や施設を紹介していきます。

就労支援事業所

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障害を持つ方々に対し、就職に必要なスキルの指導や就職活動の支援をします。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業での就労が難しい障害や難病を抱える方々に対して働く場を提供し、スキルアップや経験を積むための訓練や支援を行い、自立した生活を実現するためのサポートを行います。

就労継続支援A型では、利用者さんと事業所が雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が支給されますが、就労継続支援B型に比べると就労時間が長く、作業内容も難しい傾向にあります。

一方、B型は雇用契約を結ばないため、利用者さんはより自由な働き方が可能で、体調や精神面の状態を考慮しながら自分のペースで無理なく働くことができます。

入所系事業所

療養介護

医療機関に入院している障害を持つ方に対し、機能訓練、介護、日常生活の支援などをします。

宿泊型自立訓練

障害を持つ入居者に対し、日常生活における能力向上の支援をします。宿泊型自立訓練施設を利用することにより、日常生活における基本的な動作が可能となれば、その後は実家やグループホームなどで生活することになります。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を送る障害を持つ方々に対し、入浴、排泄、食事などの支援や日常生活に必要な援助を行います。

通所系事業所

自立訓練

障害のある方や難病を抱える方々が自立した社会生活を送るために、一定期間、身体機能や生活能力の向上を目的とした訓練などのサービスを提供します。

生活介護

障害者支援施設などの利用者さんに対し、日常生活における介護や支援を行い、創作活動や生産活動の機会を提供するとともに、身体機能や生活能力の向上に必要なサポートをします。

サービス管理責任者の配置について

サービス管理責任者は、障害者総合支援法に基づいて、障害福祉サービス事業所ごとに一定数の配置が求められています。

障害者総合支援法は、障害を持つ方々が安心して生活できる地域社会の実現を目的として制定された法律で、そこに定められたサービス管理責任者の配置基準は以下の通りです。

| 障害福祉サービス事業所 | 配置人数 |

|---|---|

| 就労移行支援、就労継続支援、療養介護、自立訓練、生活介護 | 利用者60人に対して1人 |

| 共同生活援助(グループホーム) | 利用者30人に対して1人 |

サービス管理責任者が不要な障害福祉サービスもある

2025年10月から開始される新たな障害支援サービス「就労選択支援」では、サービス管理責任者の配置が不要となっています。

就労選択支援とは、障害者本人の可能性やニーズを正しく把握し、本人がより良い仕事を選択できるよう、希望や能力に合う仕事探しを支援するサービスです。

就労選択支援は原則一ヶ月の短期間のサービスであり、個別支援計画の作成が不要であるためサービス管理責任者の配置は求められません。

就労センターのサービス管理責任者について

就労センターは、就労継続支援B型事業所を中心に愛知県内11か所で障害福祉事業所を運営しており、サービス管理責任者の資格を持つたくさんの職員が日々活躍しています。

ここでは、就労センターでサービス管理責任者として働く方々に聞いた仕事のやりがいや魅力、大変なことなどをまとめてみました。

サービス管理責任者の資格取得を目指している方、またはサービス管理責任者として転職を考えている方などの参考になれば幸いです。

サービス管理責任者として働く魅力・やりがい

利用者さんの成長を支援できる・笑顔が見れる

各利用者さんの状況や目標に応じて支援計画を策定し、それに基づいて試行錯誤しながら成長をサポートすることにやりがいを感じます。

また、今までできなかった事ができるようになった利用者さんの嬉しそうな笑顔を見れたり、利用者さんが感謝の言葉を伝えてくれることもあり、そういう時はこの仕事を選んでよかったと心から思います。

チームの管理者として携われる

他職員や関係機関と支援体制を構築し、チームの指揮を執る管理者として利用者さんを支援できます。

もちろん責任ある立場で大変な事も少なくありませんが、チームで共に課題を解決したり、利用者さんが目標を達成したりすることで、達成感や連帯感を得ることができます。

専門知識を活かせる

これまでの実務経験や研修などで得た知識や技術を活かし、自分自身で考え、利用者さんの社会生活を支えることができます。

努力を積み重ねて修得したスキルが利用者さんのためになることは、大きなやりがいに繋がっています。

更なるキャリアアップを目指せる

サービス管理責任者として経験を積むことにより、将来的にはエリアマネージャーなどの管理職、相談支援専門員など多様なキャリアパスも視野に入れることができ、そのことも大きなモチベーションとなっています。

サービス管理責任者の仕事で大変なこと

一人ひとりの人生に寄り添う

利用者さんの一人ひとり目標・解決したい事は異なるので、よく観察し、変化に気付き、カスタマイズした支援をしていく事に大変さとやりがいがあります。

時として考えすぎてしまう事もあるので、他の職員ともしっかり話し合い、自分ひとりで抱え込まないことを意識しています。

コミュニケーションの難しさ

利用者さんやご家族、関連機関などとのコミュニケーションにおいて、時には意見の相違や問題が生じることもあります。

そのため、各々が置かれている立場を尊重し、良好な関係を構築していく調整役として対人スキルも高めていく必要があります。

人材育成

就労センターも含め、障害福祉や介護には経験や資格を問わない職種があり、未経験職員には基礎的な事から指導を行っていく必要があります。

利用者さんやご家族にとっては、経験の有無にかかわらず全ての職員が同じ立場であり、未経験であることを理由に失敗が許されるわけではありません。

サービス管理責任者は、経験年数やスキルが異なる様々な職員の育成に取り組み、サポートしながら日々サービスの質を高めていく努力も欠かせません。

【未経験OK】サービス管理責任者として私たちと働いてみませんか?

就労センターでは、愛知県内の各事業所においてサービス管理責任者の採用を積極的に進めています。

サービス管理責任者として働いていると、支援方法に迷ったり、制度面で分からない事があったりと、サビ管業務に集中できないこともといった声もよく聞きます。

そのようなお悩みに応えるべく、就労センターでは管理部をはじめ各専門スタッフがあなたを全力でサポートしますので、サビ管業務に注力できる環境が整っています。

また、サービス管理責任者としての勤務経験がある方は優遇いたしますが、未経験の方でも「サービス管理責任者の資格要件を満たしている方」または、「資格要件はまだ満たしてないがこれからサービス管理責任者を目指したい方」も歓迎しております。

現役のサービス管理責任者が実務を通じて必要な知識やスキルの習得を支援しますので、安心してご応募ください。

よくある質問

サービス管理責任者に関してよくいただく質問をまとめましたので、参考になさってください。

サービス管理責任者とサービス提供責任者は何が違うのですか?

まずは勤務先が異なります。前述の通り、サービス管理責任者は障害福祉サービスの事業所に勤務しますが、サービス提供責任者は、介護保険の訪問介護事業所に勤務する職種です。

サービス提供責任者として働くには、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、ホームヘルパー1級といった資格要件を満たす必要があります。

また、介護計画の作成、介護員への指導など、仕事内容がサービス管理責任者に近いものもありますが、あくまで介護分野での業務になるため、その内容も異なります。

| 担当業務 | 仕事内容 |

|---|---|

| 訪問介護計画書の作成 | ケアマネジャーが策定したケアプランに基づき、訪問介護の具体的な計画を立案します。作成した計画は、利用者さんとご家族に説明し、同意を得てからサービスを提供を開始します。また、定期的に計画を見直し、必要に応じて修正も行います。 |

| ヘルパーへの指示・指導 | 訪問介護サービスの内容に関して、訪問介護員に対して具体的な指示を行います。また、必要に応じて介護技術に関する指導もします。 |

| サービス担当者会議への出席 | ケアマネジャーが主催するサービス担当者会議に参加し、他の介護事業所の担当者と情報交換します。 |

| ヘルパー業務 | サービス提供責任者は、訪問介護員としての役割を兼ねることが一般的であり、自ら介護サービスを提供することもあります。 |

サービス管理責任者の給与について教えてください

厚生労働省の「令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」に記載されているサービス管理責任者の給与は以下の通りです。

- 常勤…39万3,090円(賞与相当含む)

- 非常勤…26万1,030円

他の障害福祉サービスの職種に比べると高い給与水準と言えますが、勤務している事業所の地域や経験年数などによって異なることもあります。

就労センターのサービス管理責任者は、想定年収が約500~700万円となっております。詳しくはこちらの募集要項をご覧ください。

【まとめ】サービス管理責任者とは

サービス管理責任者は、障害福祉サービスを提供する事業所において、サービス全体の管理を担う重要な職務です。

利用者さんが希望する生活や目標を実現するために、それぞれのニーズに応じた支援計画に基づいたサービスを提供していく必要があります。

また、利用者さんの支援だけではなく、職員の人材育成やマネジメントも担う職務のため、業務が多岐に渡り、責任感も求められる仕事と言えます。

しかし、各利用者さんに適した支援体制を多くの人と構築し、お互いに支え合いながら目標達成を目指していくサービス管理責任者の仕事は、困難であってもやりがいのある職務ではないでしょうか。

障害福祉サービスでキャリアアップを目指す方は、まずはサービス管理責任者の資格取得を目標にしてみてはいかがでしょうか。

2018年から障害福祉事業に従事し、サービス管理責任者資格を取得。精神・知的・発達・身体など、障害当事者に対する幅広い専門的な支援方法だけでなく、障害者総合支援法における各種基準・書類整備・申請方法に精通している事に加え、障害福祉事業所運営に必要な制度・ルール等を把握したプロフェッショナルである。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。

また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。