【相談支援専門員とは?】仕事内容や資格・年収など徹底解説

- 相談支援専門員ってどんなことをする仕事なの?

- 相談支援専門員になるための要件は?

- どんな人が向いているの?

この記事ではこのような疑問を持っている方に向けて、仕事内容、資格取得の流れや必要な経験について分かりやすく紹介します。

相談支援専門員は障害を抱えている方やご家族と事業・行政・地域をつなぐとても大切な仕事で、一般的に「相談員」と呼ばれる事が多くなってます。

より広い視点で障害者と社会をつなげていく「相談の専門職」について、詳しく見ていきましょう。

相談支援専門員とは?役割と仕事内容を解説

相談支援専門員の主な役割

相談支援専門員は、障害者総合支援法に基づき、障害のある方やご家族の困りごとや希望を聞き、必要な支援につなげていく「相談の専門職」です。

相談支援専門員の仕事内容は勤務先によって異なりますが、主な役割として大きく3つに分けられます。

- 障害当事者のニーズを把握し、障害福祉サービスの計画を立てる

- 各機関と連携をして、計画実現に向けた調整を行う

- 支援の振返りと見直しを定期的に行う

障害当事者のニーズを把握し、障害福祉サービスの計画を立てる

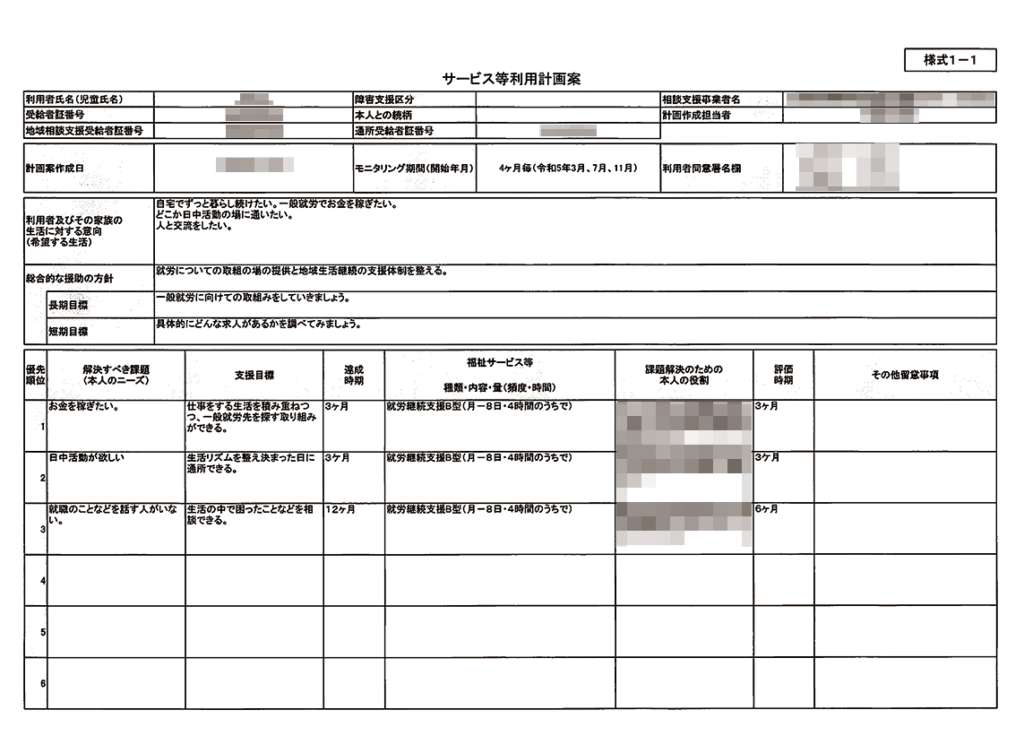

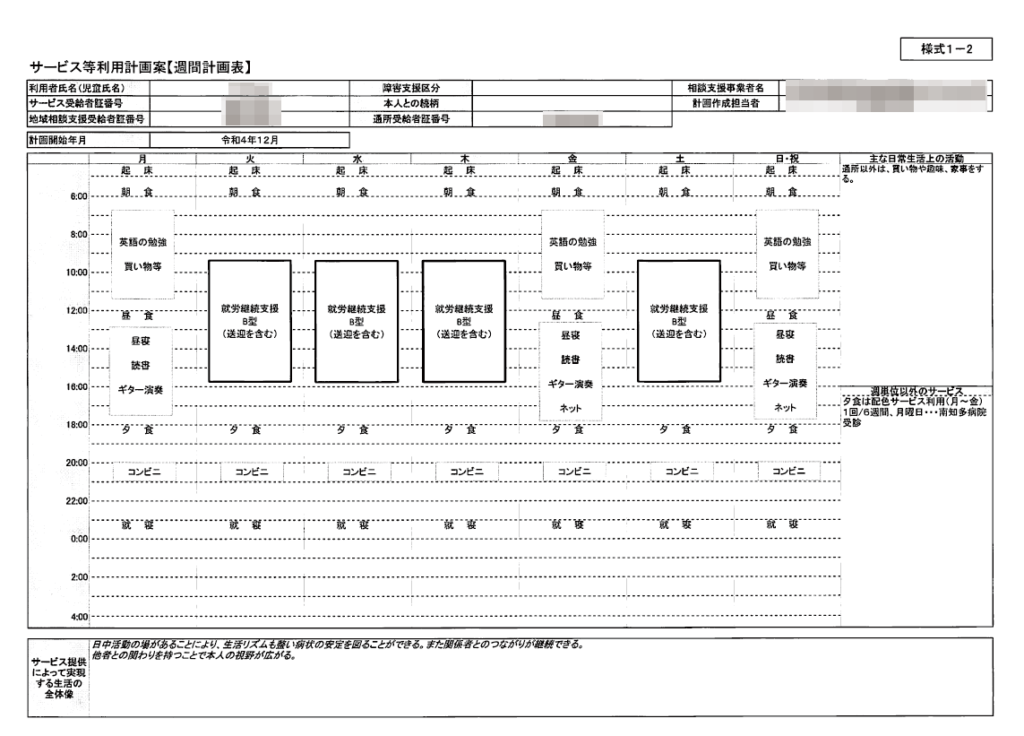

本人やご家族の希望や目指す生活を丁寧に聞き取ります。そして、その目指している生活に向けた「サービス等利用計画」を作成します。この時大切なのは、本人らしい暮らしを実現するための支援計画を作ることです。

障害福祉サービスの利用に際して、サービスの内容や利用頻度などを記載した計画書のことです。利用者さん本人がどのような希望や目標を持っていて、どのような課題があるのか、どのような支援が必要なのかをまとめます。

サービス等利用計画には相談支援専門員が作成するものと、本人や家族、支援者等が作成するもの(セルフプラン)の2種類があります。

各機関と連携をして、計画実現に向けた調整を行う

支援には多くの関係機関が関わるため、福祉事業所・病院・学校・行政・地域サービス等と連携をとり、必要とされている支援につなげていきます。この「つなぐ」ことが相談支援専門員として求められる大きな役割の一つです。

支援の振返りと見直しを定期的に行う

計画に沿った支援が提供されているか、利用者さんに変化はないか等を定期的な面談(モニタリング)を通じて確認します。そして、その状況に応じて「サービス等利用計画」の見直しを行い、必要な支援が継続して提供されるように調整します。

相談支援専門員の仕事内容

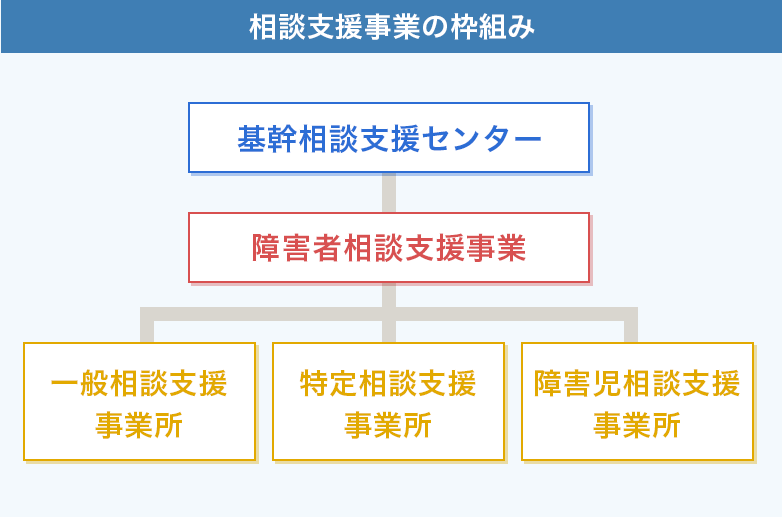

下図の通り、相談支援事業は三層構造で成り立っており、どこの組織や事業所に勤務するかで相談支援専門員の仕事内容も変わってきます。

ここでは相談支援専門員の勤務先ごとに、相談支援専門員の仕事内容を見ていきましょう。

基幹相談支援センター

地域における相談支援事業を包括するリーダー的なポジションに位置するのが、三層構造の第三層に当たる基幹相談支援センターです。

障害のある方やその家族からの相談を幅広く受け付ける総合窓口となっていますが、地域にある相談支援事業をサポートする役割も担っています。

市区町村が直営で運営するものと社会福祉法人などが委託を受けて運営するものがありますが、その設置は必須ではなく市区町村の努力義務とされているため、存在しない市町村もあります。

基幹相談支援センターに携わる相談支援専門員は、市町村もしくは市町村からの委託法人などの機関に勤めており、主な仕事内容は以下の通りです。

- 障害福祉サービスの利用方法や地域の支援機関の紹介

- 各種事業所への利用者さんの紹介

- 障害者への虐待や差別の防止活動

- 地域の障害者相談支援事業所で解決できない事案などの相談対応

- 地域の障害者相談支援事業所への専門的な指導・助言、連携

他の相談支援事業所と比べると仕事内容が多岐に渡るため、障害福祉サービスに対する幅広い知識を活かせる仕事内容となっています。

※参考

厚生労働省:基幹相談支援センター一覧

厚生労働省:障害者相談支援事業の実施状況等について

障害者相談支援事業

三層構造の第二層に位置しているのが障害者相談支援事業です。

障害をお持ちの方などからの相談に応じ、助言、情報提供、障害福祉サービスの利用支援等を行っています。

運営については、基幹相談支援センターと同じく市区町村が直営で運営するものと社会福祉法人などが委託を受けて運営しているものがありますが、すべての自治体に設置が義務づけられた必須事業のため、どこの市町村にも存在する相談支援事業です。

障害者相談支援事業所に勤める相談支援専門員の主な仕事内容は以下の通りです。

- 障害をお持ちの方に対する生活全般の相談対応

- 障害福祉サービスを利用するための助言、情報提供

- 社会生活力を高めるための支援、専門機関の紹介

三層構造において中間位置の第二層となる障害者相談支援事業所は、他階層との連携や調整も必要になるため、関係機関の役割や業務内容についての理解も求められます。

一般相談支援事業所

三層構造の第一層に位置しており、様々な相談に対応する基本的な相談支援に加え、施設や病院を出て、地域で自立した生活を送るための「地域移行支援」と「地域定着支援」を行っています。

| 地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害をお持ちの方に対し、住居の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊のサポートなどを行い、地域生活へ移行するための支援を行う。 |

|---|---|

| 地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害をお持ち方などを対象に支援を行う。常時の連絡体制を確保し、緊急時には緊急訪問や緊急対応などの必要な支援も行う。 |

※参考:内閣府 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の概要

相談時、各施設や病院に入所・入院している方に対しては住居探しや利用するサービスの助言などを行い、緊急対応も含め、地域社会の中で生活する障害をお持ちの方を総合的にサポートすることが一般相談支援事業所に勤める相談支援専門員の役割になります。

特定相談支援事業所

一般相談支援事業所と同様、三層構造の第一層に属しており、基本的な相談支援の他に、計画相談支援も行っている事業所です。

計画相談支援には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があり、それぞれの支援内容は以下の通りです。

| サービス利用支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画を作成する。 |

|---|---|

| 継続サービス利用支援 | 支給決定された障害福祉サービス等の利用状況の検証(モニタリング) を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 |

※参考:厚生労働省 障害福祉サービスの利用について

特定相談支援事業所に勤める相談支援専門員の主な仕事内容は以下の通りです。

- 利用者さんのニーズに基づき「サービス等利用計画」の作成

- 各関係機関と連携

- 利用者さんのモニタリング、アセスメント

どのような障害福祉サービスを利用すれば、その人のニーズを満たすことができるか、また、その人の生活全体が豊かになるかを見極める能力が求められる業務になります。

モニタリングとは、サービス利用の妥当性や効果、困り事はないかなどを定期的に確認をすることです。その結果、必要があればサービスの変更や支援内容の見直しなどを行います。

モニタリングは利用している障害福祉サービス事業所で実施することが多いですが、利用者さんの状況などによっては自宅に出向いて実施されることもあります。

アセスメントとは、利用者さん一人ひとりの障害特性や課題、目標、能力などを様々な視点から分析し、それに基づいた支援計画の立案やサービス内容の決定をすることです。

障害児相談支援事業所

当事業所も三層構造の第一層に属しており、18歳以下の障害児とその家族を対象とした相談支援を行っています。

障害児相談支援事業所に勤める相談支援専門員の主な仕事内容は以下の通りです。

- 障害児と家族からの障害福祉サービス利用相談

- 障害児のモニタリング、アセスメント

- 障害児通所サービスの紹介

- サービス利用中の障害児のモニタリング、アセスメント

当事業所を利用する障害をお持ちの方は児童に限られるため、障害児に対する障害福祉サービスの幅広い知識や、年齢に応じて必要とされるサービス等を把握するスキルが求められます。

相談支援専門員1人あたりの担当件数

厚生労働省の調査によると、相談支援専門員1人あたりの平均担当件数は以下の通りです。

| サービス等利用計画 | 平均48.5件 |

|---|---|

| 障害児支援利用計画 | 平均18.0件 |

| 合計(サービス等利用計画+障害児支援利用計画) | 平均66.5件 |

ただし、この数値はあくまで目安であり、担当件数は地域や事業所の規模、利用者さんの支援ニーズによって異なるため、あくまで参考値となります。

また、実際の相談業務は対面だけでなく、電話にて行う事業所も少なくありません。

※参考:厚生労働省 サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成状況

ケアマネジャーなど他の支援職との違い

相談支援専門員とよく比較されるのが「ケアマネジャー」です。相談を受けて計画を立てる仕事は一緒ですが、対象者や制度が異なります。

相談支援専門員は、障害者総合支援法に基づき、障害のある方を対象に支援計画を作成します。一方ケアマネージャーは介護保険制度に基づき、高齢で介護が必要な方を対象に介護保険サービスを調整します。

相談支援専門員になるには?必要な資格と実務経験

資格取得に必要な実務経験

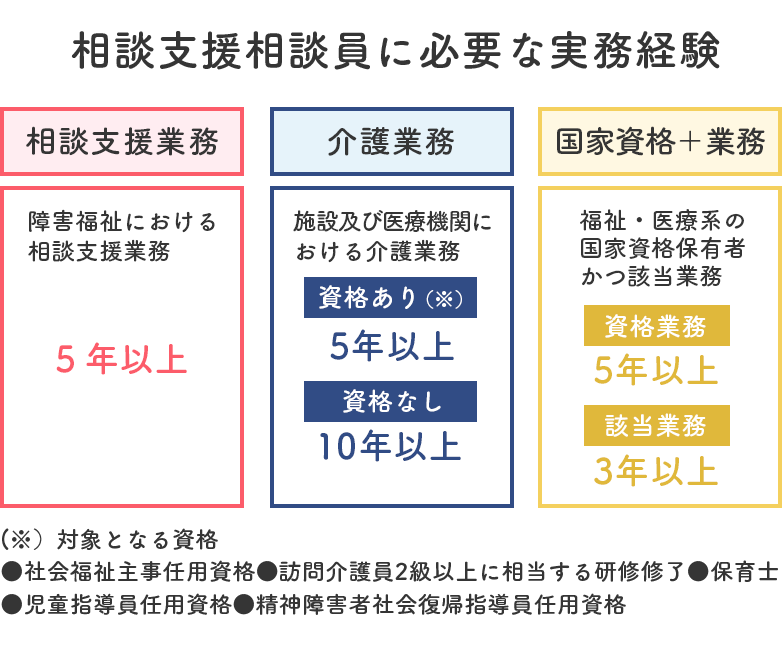

相談支援専門員として働くためには一定の実務経験と相談支援従事者初任者研修の受講が必須になりますが、求められる実務経験は人によって異なり、主に次の3つのパターンがあります。

相談支援業務に5年以上従事している場合

障害者相談支援事業や地域生活支援センターなどで、相談支援業務に通算5年以上従事していることが条件です。次のいずれかに該当する方が対象になります。

- 社会福祉主事任用資格を有するもの

- 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了したもの

- 児童福祉施設職員資格認定を受けたもの

- 施設等での相談支援業務に1年以上従事したもの

介護等の業務に10年以上従事している場合

訪問介護、通所介護、施設介護など、介護サービスに該当する業務に従事してきた人は、資格がある場合は5年以上、ない場合は10年以上の実務経験が要件になります。対象となる資格は以下の通りです。

国家資格などを持っている場合

国家資格を必要とする業務に5年以上従事し、さらに相談支援業務または介護業務に3年以上従事していることが条件になります。対象となる資格は以下の通りです。

※参考:厚生労働省 相談支援従事者研修事業者の指定要件

資格取得に必要な研修の流れ

- STEP1研修情報をチェックお住まいの自治体や福祉人材センター等のホームページで、開催時期や申し込み方法を確認しましょう。開催は年1回程度のため、見逃さないよう早めに情報収集しておくことが必要です。

【愛知県の場合】

愛知県ホームページ内の「相談支援従事者研修について」に詳細が記載されます。

- STEP2申し込み・受講申請は個人名ではできず、所属法人からの申請のみ受け付けている場合が多いです。

合計研修期間は42.5時間で、一般的にはおおむね7日間程度かけて受講します。講義が20時間、演習が22.5時間程度に分かれているのが一般的です。※ただし、カリキュラムの内容は都道府県によって異なります。お住まいの地域の情報を事前に確認しましょう。

【研修日程例※愛知県の場合】

・3日間…e_ラーニング(オンデマンド)

・5日間…会場集合で受講 - STEP3修了証をもらう研修をすべて受講すると「修了証」が交付され、相談支援専門員として働ける資格が得られます。

なお、研修を終了し相談支援専門員として従事した後は、5年ごとに「現任研修(フォローアップ研修)」を受講する必要があります。現任研修を受講しないと資格が失効してしまうため、再び初任者研修を受講する必要があります。

相談支援専門員に求められるスキル

相談支援専門員には、利用者さんと事業所、行政や地域との「つなぎ役」としての力が求められる重要な役割があります。

ここでは、特に重要となる3つのスキルについて紹介します。

利用者さんと信頼関係を築くコミュニケーション力

相談支援専門員にとって大切なことは、利用者さんの想いにしっかりと耳を傾けることです。

相談に来られる方の中には、生活の不安や困難を抱えている方もいます。そうした状況の中で、安心して話せる信頼関係を築くことが大切になります。

信頼関係は一朝一夕で築く事はできませんが、次のような力が必要になります。

- 傾聴力:相手の話を丁寧に聴く力

- 共感力:相手の気持ちを否定せずに受け止める力

- 説明力:専門用語でなく、分かりやすい言葉で伝える力

相談支援専門員は、ただサービスを「紹介する人」ではなく、利用者さんや家族とともに未来を描き、共に歩んでいく伴走者です。

そのため、日々のやり取りの中で、小さな信頼を積み重ねていく姿勢が欠かせません。

支援方針を立てて調整する力

相談支援専門員の重要な業務の一つに「サービス等利用計画」の作成があります。

これは、利用者さんが目指している生活に近づけるように、必要な支援内容やサービスの頻度を整理・明確化した計画書です。

計画を立てる際には、以下のような力が求められます。

- ヒアリング力:本人や家族の想いを丁寧に聞き出す力

- 判断力:利用者さんの状況を的確に把握し、支援の優先順位をつける力

- 調整力:複数のサービスをバランスよく計画に落とし込む力

また、計画は一度立てて終わりではありません。その後もサービスが適切に行われているか、生活に変化はないかなど、定期的にモニタリングを行い、必要に応じて見直しすることが求められます。利用者さんの変化に応じて、柔軟に支援を組み立てていく姿勢が欠かせません。

モニタリングの頻度は利用者さんの状況やサービス内容によって異なります。新規利用やサービスの変更があった場合には毎月~三ヶ月に一回程度と頻度が高くなりますが、状態が安定している方などは半年に一回程度となることが多いです。

具体的な頻度は、サービス等利用計画案において、相談支援専門員が利用者さんに合った頻度を判断したうえで提案され、最終的に市区町村が決定します。

地域や関係機関と連携するマネジメント力

障害者支援において、医療・福祉・行政・教育など、様々な機関との連携は必要不可欠です。

相談支援専門員はその中心となり、関係機関をつなぎながら、支援体制を整えていきます。 そのため、以下のようなマネジメント力が求められます。

- 連携力:関係機関とスムーズに連絡・調整する力

- 伝達力:支援会議で情報を整理して、分かりやすく伝える力

- 資源活用力:地域資源を把握し、必要な支援につなげる力

相談支援専門員の仕事は、利用者さんが「どんな生活を送りたいか」という想いをもとに、その目標を実現するために、どのようなサービスが必要なのかを見極めて、関係機関と協力体制を築くことが必要になってきます。

個別の支援だけではなく、地域全体を見渡す視点と、関係機関を巻き込む調整力が、より良い支援につながっていきます。

相談支援専門員として働く魅力とやりがい

本人や家族の変化や成長を間近で実感できる

相談支援専門員は、利用者さんや家族に長期的に関わっていく立場です。そのため、日々の生活の変化や、少しずつ成長していく姿を身近で見守ることができます。

時には、障害福祉サービス事業所では立ち入りにくい家庭の内情に触れる場面もあり、家族により近い立場で支えていくことも、この仕事ならではの魅力になります。

「最初は不安で泣いてばかりいた家族が、少しずつ目を向けるようになってきた」「本人が苦手だったことに挑戦できるようになってきた」そんな小さな変化を身近で感じられることが、大きなやりがいに繋がります。

地域全体で支援する“つなぎ役”としての実感

相談支援専門員は、利用者さんやその家族を様々な地域資源とつなぐ役割を担います。

実際に、地域の支援機関と関わるなかで、同じ志を持った仲間と出会えたり、普段は接点のない他事業所と協力をして支援に関わる機会も多くあります。

多くの人と一緒に支援方法を考えていく中で、自分自身の知識や視野も自然と広がっていくのを感じられます。

支援員としての経験を活かし、専門性を広げられる

支援員からのキャリアアップとして相談支援専門員を目指す方にとっては、これまで培ってきた経験が相談支援の現場でも大きな強みになります。

事業所側の悩みに寄り添いながら、利用者さんにとっての最適な支援の方向性を一緒に考えていくことができます。

現場での経験を土台に、「サービス等利用計画」の作成やモニタリング、地域連携など、相談支援ならではの視点や専門性を加えて成長していける仕事です。

相談支援相談員の働き方と収入

一日の仕事の流れ

相談支援専門員の1日は、事務作業から会議への出席、訪問支援まで幅広い業務を行います。以下は、ある相談支援専門員の1日の流れです。

| 9:00~10:00 | メール確認・サービス担当者会議の準備・書類整理 |

|---|---|

| 10:00~11:00 | 関係機関との支援調整(事業所や学校、行政など) |

| 11:00~12:00 | 利用者さんとの面談、事業所訪問(モニタリング) |

| 12:00~13:00 | 昼休憩 |

| 13:00~15:00 | サービス担当者会議参加、ケース検討会 |

| 15:00~16:00 | サービス等利用計画の作成・モニタリングの記録入力 |

| 16:00~17:30 | 書類整理、記録入力、次回訪問のアポどり、退勤準備 |

これはあくまでも一例ですが、日によってはモニタリング訪問が3件続くこともあれば、会議参加が2件重なることもあります。その日のスケジュールや支援の内容に応じて、柔軟に対応する必要があるのも相談支援専門員の働き方になります。

サービス担当者会議は、相談支援専門員をはじめ、利用者さんや家族、障害福祉サービス事業所、医療などの関係機関が参加し、支援方法やサービス内容について話し合う会議のことです。

この会議を通して、関係機関で情報を共有し、利用者さんにとって最適な支援体制を構築することが目的とされています。具体的には以下のような内容が話し合われます。

- 利用者さんの現状や課題の共有

- サービス等利用計画の内容や目標の確認

- 支援方針やサービス内容の調整

- 各関係機関との連携方法の確認

平均的な年収、給与

相談支援専門員の収入は、勤務先の形態や地域、働き方によって大きく異なります。常勤の相談支援専門員の平均月給は35~37万ほど(手当、ボーナス含む)、非常勤は15~24万円とされています。

※参考:WAM NET「相談支援専門員」

ただし、実際は働く場所によって給与には差があることも少なくありません。

地域差・勤務先の違いによる収入の違い

相談支援専門員の収入は、勤務先や地域によって差があるのが実情です。市役所や社会福祉協議会などの公的機関では給与水準が比較的高く、福利厚生も充実していることが多いです。

一方で、民間の法人に勤務する場合は、事業所によって給与に幅があり、取組状況などによって待遇に差が生じることがあります。

また、地域によっても差が見られ、同じ業務内容でも年収に数十万円の違いが出るケースもあります。

資格や経験による加算

相談支援専門員として経験のある方や、サービス管理責任者の資格を持っている方は、採用時に優遇されやすく、給与面にも反映されることがあります。

また、「医療的ケア児支援」「強度行動障害支援」などの研修を修了していると、事業所にとっても貴重な人材として待遇改善につながるケースもあります。

パートや非常勤として働く場合は、時給1,100~1,500円程度の求人もあり、ライフスタイルに合わせた働き方も可能です。

相談支援相談員の仕事の探し方のポイント

では実際に相談支援専門員として働きたいと思った時、どこで求人を探せばいいのでしょうか?お仕事探しの参考ポイントを3つ紹介します。

福祉人材センターの求人情報をチェック

各都道府県には「福祉人材センター」などといった公的な求人サイトがあります。自治体が関与しているため、信頼性が高くて福祉の仕事に特化した求人が多いのが特徴です。

ハローワークや転職サイトを活用

ハローワークの求人検索や、民間の転職サイトにも相談支援専門員の求人が掲載されていることがあります。

地域の相談支援事業所に直接問い合わせ

地域にある相談支援事業所に直接問い合わせてみるのも一つの方法です。

まとめ

相談支援専門員は、障害のある方やその家族と向き合い、福祉サービス・地域・行政をつなぐ「架け橋」のような存在です。

制度や計画の知識ももちろん大切ですが、何よりも大切なのは、「困っている人の力になりたい」「誰かの気持ちに寄り添いたい」そんな想いを持っていることです。

「私にもできるかな?」と思った方は、まずは身近なところから情報を集めてみてください。相談支援の仕事は、関わる中で自分自身も少しずつ成長していけるお仕事です。

あなたの優しさと経験が、誰かの暮らしを支える力になりますように。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。

また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。